Entre empires et indépendance : L’émergence des tribus slaves occidentales médiévales.

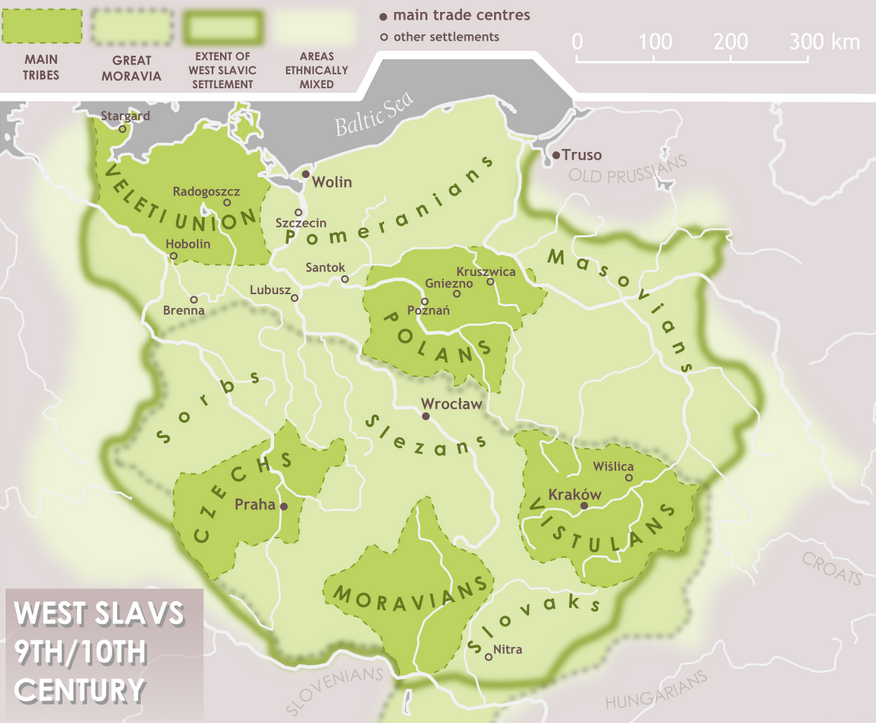

Entre le IXe et le début du XIVe siècle, l’Europe centrale et orientale a été le théâtre de profondes transformations qui ont façonné l’histoire des peuples slaves. Ces communautés, marquées par une grande diversité culturelle et territoriale, ont joué un rôle clé dans la structuration politique, religieuse et économique de la région. Les Veletes, Polans, Sorabes, Tchèques, Mazoviens, Slovaques, Slovènes, Poméraniens et Vistulans, parmi d’autres, ne se limitaient pas à des tribus isolées : ils ont posé les fondations des premières entités politiques durables tout en s’adaptant à la pression des grandes puissances de leur temps, comme le Saint-Empire romain germanique, la Hongrie ou encore l’influence byzantine.

Ces siècles furent marqués par des phénomènes majeurs tels que la christianisation, l’émergence de royaumes et duchés, les luttes pour l’indépendance face aux invasions étrangères, mais aussi la naissance d’identités culturelles encore palpables aujourd’hui. Dans cette période de bouleversements, chaque peuple slave a tracé sa propre trajectoire : des Polans, fondateurs du royaume de Pologne, aux Tchèques, bâtisseurs d’un puissant royaume de Bohême, en passant par les Sorabes et les Veletes, confrontés à une germanisation croissante.

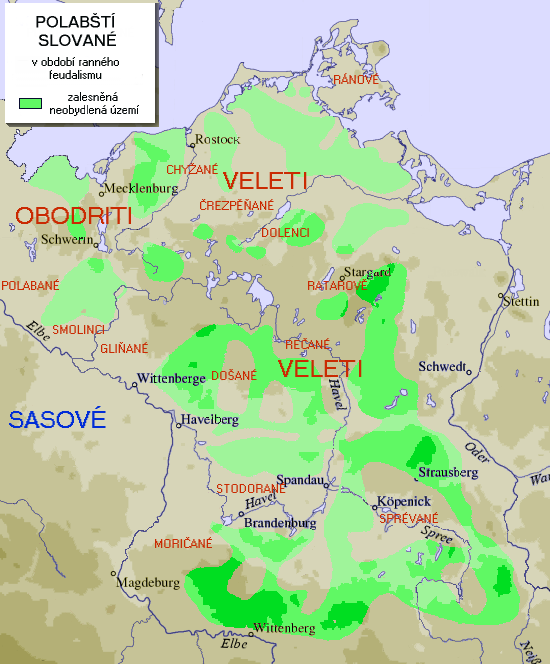

Les Veletes : Peuple slave de la frontière occidentale

Localisation et cadre géographique

Les Veletes, également appelés Wilzes, occupaient une région stratégique située entre les fleuves Elbe et Oder, dans ce qui correspond aujourd’hui au nord-est de l’Allemagne. Ce territoire, caractérisé par des plaines, des forêts denses et des marécages, offrait un cadre favorable à l’agriculture et à l’élevage, tout en constituant une zone tampon entre le monde slave et germanique. Cette position géographique fit des Veletes un acteur clé dans les échanges, mais aussi dans les conflits entre ces deux sphères culturelles.

Organisation sociale et culture

Peuple de la branche occidentale des Slaves, les Veletes possédaient une organisation tribale. Leur société était structurée en une fédération de clans ou de petites tribus, unies par des sanctuaires religieux communs, qui jouaient un rôle central dans la vie sociale et spirituelle. Ces sanctuaires, souvent situés dans des lieux fortifiés (gords), servaient non seulement de centres de culte, mais également de points de rassemblement politique et militaire. La religion des Veletes, comme celle de nombreux autres Slaves de l’époque, était polythéiste, et ils vénéraient des divinités liées à la nature, aux cycles agricoles et à la guerre.

Les luttes contre l'expansion franque et germanique

Au IXe siècle, les Veletes se retrouvèrent confrontés à la montée en puissance des Francs, menés par Charlemagne, puis à celle des Saxons et des Danois. Ces pressions externes provoquèrent de fréquents conflits, les Veletes s’efforçant de préserver leur indépendance face aux avancées militaires et aux tentatives de christianisation. Toutefois, leur organisation tribale et leur fragmentation interne limitèrent leur capacité à former une résistance unifiée et durable.

Assimilation et déclin culturel

Durant le Xe siècle, les Veletes furent progressivement intégrés à la sphère d’influence des Polabes, un autre groupe slave voisin. Cependant, cette période marqua aussi le début de leur assimilation sous la domination du Saint-Empire romain germanique, qui exerça une pression militaire, religieuse et culturelle croissante. L’imposition du christianisme et des structures féodales germaniques bouleversa leur mode de vie traditionnel.Parallèlement, leur culture et leur langue commencèrent à se diluer au contact des populations germaniques environnantes, un processus d’assimilation qui s’accentua aux XIe et XIIe siècles. Les structures tribales des Veletes disparurent progressivement, et leur identité en tant que groupe distinct se fondit dans le tissu culturel et politique de l’Europe médiévale germanisée.

Héritage historique

Bien que les Veletes aient été absorbés par des entités plus grandes, leur rôle dans l’histoire des Slaves occidentaux reste crucial. Ils illustrent la lutte des petits peuples slaves contre les forces dominantes de leur temps et témoignent des dynamiques complexes entre résistance, adaptation et assimilation dans une région qui demeura pendant des siècles un carrefour culturel et militaire.

Les Poméraniens : Un peuple slave des rivages baltiques

Localisation et environnement géographique

Les Poméraniens, peuple slave occidental, habitaient la région de la Poméranie, située le long de la côte sud de la mer Baltique. Cette région s’étendait approximativement entre l’actuelle Pologne et le nord-est de l’Allemagne. Stratégiquement positionnés, les Poméraniens contrôlaient un territoire traversé par de nombreux fleuves (comme l’Oder), reliant l’intérieur des terres à la mer Baltique. Cette localisation en fit un carrefour économique et culturel essentiel, reliant les Slaves aux peuples nordiques, germaniques et orientaux.

Société et économie

La société poméranienne reposait principalement sur une économie mixte associant agriculture, pêche et commerce maritime. Les communautés rurales cultivaient céréales et légumes, tandis que les côtes et les fleuves abondants en poissons soutenaient une activité de pêche importante. Les Poméraniens excellaient également dans l’artisanat, notamment dans la production d’objets en bois et en ambre, un matériau précieux issu des rivages de la Baltique.

Grâce à leur position sur les routes commerciales entre les mondes slave, scandinave et byzantin, les Poméraniens jouèrent un rôle crucial dans le transit de marchandises telles que fourrures, sel et métaux. Ce dynamisme maritime renforça leur prospérité, tout en attirant la convoitise des puissances voisines.

Lutte pour l’indépendance face à la Pologne

Au Xe siècle, la Poméranie devint un enjeu stratégique pour le jeune duché de Pologne, sous la dynastie Piast. Le duc Mieszko Ier chercha à soumettre les Poméraniens afin d’étendre son influence jusqu’à la mer Baltique. Malgré la résistance acharnée des Poméraniens, leur indépendance s’éroda progressivement, bien qu’ils conservèrent une relative autonomie dans certaines zones côtières. Cette lutte témoigne de la tension permanente entre les tribus slaves locales et les États en formation.

Christianisation et intégration politique

Au cours du XIIe siècle, la christianisation devint un levier d’intégration politique pour la Poméranie. Les ducs polonais, notamment Bolesław III Bouche-Torse, lancèrent des campagnes militaires pour imposer le christianisme dans la région. Cette conversion fut également encouragée par les missionnaires allemands et scandinaves, avec des figures notables comme l’évêque Othon de Bamberg, qui joua un rôle central dans l’évangélisation de la Poméranie.

En intégrant la sphère chrétienne, les Poméraniens furent progressivement soumis au duché de Pologne, tout en subissant l’influence croissante du Saint-Empire romain germanique. Les structures tribales furent remplacées par des formes de pouvoir féodal, et la région devint un espace de contact intense entre la culture slave et la culture germanique.

Héritage historique

Malgré leur assimilation politique et culturelle, les Poméraniens ont marqué l’histoire de la Baltique en tant qu’acteurs économiques et maritimes essentiels. Leur résilience face aux tentatives de conquête, puis leur rôle dans le développement du commerce régional, témoignent de leur importance au sein du monde slave médiéval. Aujourd’hui, leur héritage se retrouve dans la toponymie, la culture et les traditions des régions poméraniennes modernes en Allemagne et en Pologne.

Les Polans : Fondateurs de l’État polonais

Localisation et territoire

Le cœur des Polans, un peuple slave occidental, se situait dans la région de Grande-Pologne, centrée autour des villes de Gniezno et Poznań, dans l’ouest de l’actuelle Pologne. Cette région fertile, propice à l’agriculture et située au croisement de routes commerciales importantes, offrait un cadre idéal pour le développement d’une société organisée et unifiée.

Société et pouvoir

Les Polans se distinguaient par leur structure sociale hiérarchisée et leur capacité militaire. Peuple agricole et guerrier, ils exploitaient les terres fertiles de la Grande-Pologne tout en construisant des fortifications (gords) pour protéger leurs territoires et centraliser leur pouvoir. Cette organisation favorisa l’émergence d’une élite dirigeante, à l’origine de l’unification des tribus slaves voisines et de la formation d’un embryon d’État.Le rôle clé des Polans dans l’histoire de la Pologne tient à leur habileté politique et militaire. Ils furent les premiers parmi les tribus slaves occidentales à bâtir une structure étatique capable de rivaliser avec les entités voisines, telles que la Bohême ou les principautés germaniques.

L’adoption du christianisme et la naissance d’un royaume

La période du règne de Mieszko Ier (962-992) marque un tournant décisif dans l’histoire des Polans. En 966, Mieszko adopta le christianisme sous l’influence de la Bohême et du Saint-Empire romain germanique. Ce baptême, considéré comme le moment fondateur de l’État polonais, permit aux Polans de renforcer leur autorité politique en s’intégrant au monde chrétien occidental. La conversion au christianisme apporta également une légitimité internationale au jeune État, protégeant les Polans des croisades ou campagnes hostiles des puissances chrétiennes voisines.

Grâce à cette alliance religieuse et politique, Mieszko et ses successeurs consolidèrent leur domination sur la Grande-Pologne et annexèrent progressivement les territoires des Poméraniens et des Vistulans. Cette expansion territoriale posa les bases de l’unification des terres polonaises sous une seule autorité, permettant la formation d’un État solide et centralisé.

Invasions mongoles et fragmentation féodale

Le XIIIe siècle fut une période de défis majeurs pour les descendants des Polans et le royaume de Pologne. En 1241, les invasions mongoles dévastèrent le pays, affaiblissant considérablement son économie et sa structure politique. Ces incursions renforcèrent également les divisions internes, exacerbées par la fragmentation féodale qui caractérisa cette époque. Les ducs de Pologne, descendants de l’élite polane, se disputèrent le pouvoir, morcelant le royaume en plusieurs principautés rivales.

Malgré ces épreuves, l’identité polonaise issue des Polans demeura forte. Les structures étatiques, bien que fragmentées, continuèrent de refléter l’héritage des premiers souverains, et la religion chrétienne resta un élément fédérateur pour les populations polonaises.

Héritage historique

Les Polans sont indéniablement les bâtisseurs de l’État polonais. Leur capacité à unifier les tribus slaves, à fonder un royaume chrétien et à poser les bases d’une identité nationale en font un pilier de l’histoire de la Pologne. Bien que le XIIIe siècle ait été marqué par des divisions et des invasions, l’héritage des Polans perdura, préparant le terrain pour le renouveau de la Pologne en tant que puissance majeure au Moyen Âge tardif. Le rôle de Gniezno et Poznań comme centres spirituels et politiques reste aujourd’hui un symbole de cette période fondatrice.

Les Mazoviens : Gardiens d'une identité régionale slave

Localisation et territoire

Les Mazoviens, un peuple slave occidental, occupaient la région de Mazovie, située au centre-nord de l’actuelle Pologne. Cette région, traversée par le fleuve Vistule et caractérisée par ses vastes forêts, ses plaines fertiles et ses marécages, offrait un environnement propice à l’agriculture et à l’élevage. Sa position géographique en faisait également une zone de transition entre les terres polonaises au sud et les tribus baltes et prussiennes au nord.

Société et culture

Les Mazoviens étaient un peuple rural et guerrier, attaché à ses traditions et à son indépendance. Leur mode de vie reposait principalement sur l’agriculture, complétée par la chasse et la pêche dans les régions forestières. Cette société, bien que tribale, était structurée autour de chefs locaux et de fortifications (gords) qui protégeaient leurs villages. Les Mazoviens maintenaient une forte identité régionale, différenciée des autres tribus slaves environnantes, grâce à leur culture et à leur dialecte distincts.

Comme les autres peuples slaves de l’époque, ils pratiquaient un polythéisme axé sur le culte de divinités liées à la nature, avant d’être progressivement christianisés au cours du Xe siècle.

Annexion et christianisation

La région de Mazovie fut annexée par le royaume polonais au Xe siècle, lors de l’expansion menée par les ducs Piast, tels que Mieszko Ier. Cette annexion s’accompagna d’une christianisation progressive, qui permit aux Mazoviens d’intégrer la sphère religieuse et politique du royaume de Pologne. L’adoption du christianisme favorisa également leur rapprochement avec les structures féodales et les autorités ecclésiastiques.

Cependant, l’intégration des Mazoviens au royaume polonais ne se fit pas sans résistance. Leur attachement à leurs traditions et à leur autonomie régionale se manifesta à plusieurs reprises, ce qui permit à Mazovie de conserver une certaine singularité au sein de l’ensemble polonais.

Le duché de Mazovie et la fragmentation féodale

Au XIIIe siècle, la fragmentation féodale du royaume de Pologne transforma Mazovie en un duché semi-indépendant, gouverné par une branche cadette de la dynastie Piast. Cette autonomie relative permit à Mazovie de se renforcer face aux pressions extérieures, notamment celles des tribus prussiennes païennes et de l’Ordre Teutonique, qui commençaient à émerger comme une puissance dans la région.

Mazovie joua également un rôle stratégique en servant de tampon entre les terres polonaises plus méridionales et les zones baltes et germaniques au nord. Malgré cette indépendance politique, la région resta culturellement et religieusement liée au royaume polonais, contribuant à maintenir l’unité spirituelle des terres slaves occidentales.

Héritage historique

Les Mazoviens ont marqué l’histoire de la Pologne par leur résilience et leur rôle de gardiens des frontières du royaume. Leur duché, bien que semi-indépendant, a contribué à préserver l’intégrité des terres polonaises face aux incursions extérieures. Mazovie reste aujourd’hui un symbole d’identité régionale forte, et Varsovie, la capitale moderne de la Pologne, témoigne de l’importance historique de cette région dans le développement du pays.

Les Sorabes : Un peuple slave entre résilience et germanisation

Localisation et territoire

Les Sorabes, un peuple slave occidental, habitaient la région de la Lusace, située à cheval sur les territoires actuels de l’Allemagne et de la Pologne. Cette région, bordée par les fleuves Spree et Elbe, se caractérise par ses plaines et forêts, qui ont longtemps servi de refuge contre les pressions extérieures. Leur emplacement géographique en faisait un carrefour stratégique entre les peuples slaves et germaniques, mais aussi une zone particulièrement convoitée.

Société et culture

Organisés en communautés tribales, les Sorabes vivaient principalement de l’agriculture, de l’élevage et de l’artisanat. Leur société reposait sur une autonomie locale forte, chaque tribu gérant ses affaires au sein de fortifications (gords) qui servaient à la fois de lieux de résidence, de culte et de défense.

Malgré les influences extérieures croissantes, les Sorabes ont réussi à préserver leurs traditions culturelles. Ils parlaient des langues slaves spécifiques, qui ont évolué pour devenir les langues sorabes modernes (haut-sorabe et bas-sorabe). Leur religion, d’abord polythéiste, fut progressivement remplacée par le christianisme sous la pression des missions germaniques.

Soumission au Saint-Empire romain germanique

Dès le Xe siècle, les Sorabes furent confrontés à la pression militaire et politique des Germains, en particulier du Saint-Empire romain germanique, qui cherchait à étendre son influence vers l’est. Les campagnes militaires menées par les rois saxons, tels qu’Henri l’Oiseleur et Otton Ier, mirent fin à l’indépendance des Sorabes, les intégrant progressivement à l’Empire.

La germanisation s’accéléra avec l’installation de seigneurs germaniques dans la région et l’établissement de l’ordre féodal. Les terres sorabes furent redistribuées et administrées par des nobles allemands, ce qui entraîna un effacement progressif des structures tribales traditionnelles.

Résilience culturelle face à la germanisation

Malgré la domination politique et la pression culturelle exercées par les Germains, les Sorabes ont démontré une remarquable résilience. Ils ont réussi à préserver leur langue et leurs coutumes, qui se transmettaient dans les villages ruraux, souvent isolés. Leur christianisation, bien qu’imposée, s’est souvent mêlée à des traditions locales, reflétant leur capacité d’adaptation sans renoncer à leur identité.

Aujourd’hui encore, les Sorabes sont reconnus comme une minorité culturelle en Allemagne, principalement dans les régions de Haute-Lusace et de Basse-Lusace, où leur langue et leur patrimoine sont protégés par des lois spécifiques.

Héritage historique

Les Sorabes représentent un exemple emblématique de la capacité d’un peuple à résister à l’assimilation culturelle malgré des siècles de domination étrangère. Leur survie en tant que communauté distincte illustre la richesse et la diversité des peuples slaves occidentaux. La Lusace, où leur héritage est encore vivant, demeure un témoignage de leur importance historique et de leur contribution au patrimoine culturel de l’Europe centrale.

Les Tchèques : Bâtisseurs d’un royaume en Europe centrale

Localisation et territoire

Les Tchèques, un peuple slave occidental, habitaient principalement les terres de Bohême, Moravie et, dans une moindre mesure, certaines parties de l’actuelle Slovaquie. La Bohême, entourée par des chaînes de montagnes naturelles comme les Sudètes et les Carpates, constituait un territoire stratégique, riche en ressources naturelles et bien protégé. La Moravie, plus ouverte, servait de passerelle commerciale entre les mondes slave et germanique. Ces régions ont offert aux Tchèques un cadre favorable à la construction d’un État centralisé.

Société et pouvoir

La société tchèque, bien organisée, reposait sur une économie agraire dynamique, soutenue par une élite guerrière et des chefs locaux puissants. À partir du IXe siècle, le pouvoir se centralisa autour des Přemyslides, une dynastie qui joua un rôle fondamental dans la formation du duché de Bohême. Ce peuple, à la fois pragmatique et ambitieux, développa rapidement des structures administratives et religieuses qui allaient garantir la stabilité et la prospérité de leur territoire.

Le pouvoir des Tchèques s’exerça également dans leur capacité à construire des alliances, tout en résistant aux influences extérieures, notamment celles du Saint-Empire romain germanique.

Christianisation et intégration au Saint-Empire

Sous le règne de Václav Ier (Saint Venceslas), au début du Xe siècle, la Bohême fut christianisée, un tournant majeur pour l’histoire des Tchèques. Le baptême de Václav et son choix d’intégrer la sphère religieuse et politique du Saint-Empire romain germanique permirent de renforcer la légitimité internationale du duché. Bien que cette vassalité ait entraîné une certaine dépendance vis-à-vis de l’Empire, elle offrit aussi une protection contre les incursions des tribus slaves voisines et une intégration dans les réseaux commerciaux européens.Le christianisme devint rapidement un élément structurant de la société tchèque, favorisant la construction de monastères, d’églises et de centres éducatifs.

L’ascension au rang de royaume

En 1198, le duché de Bohême atteignit un sommet politique lorsque Ottokar Ier Přemysl obtint le titre de roi. Ce couronnement marqua l’indépendance relative du royaume de Bohême au sein du Saint-Empire romain germanique et son ascension en tant que puissance majeure d’Europe centrale. La Bohême joua dès lors un rôle crucial dans les affaires politiques et économiques de la région, notamment grâce à ses richesses en argent, extraites des mines de Kutná Hora, qui devinrent une source de prospérité durable.

Prospérité au XIIIe siècle

Le XIIIe siècle fut une période florissante pour les Tchèques. Le royaume connut une forte croissance économique, soutenue par un commerce actif et le développement des villes, telles que Prague, qui devint un centre culturel et politique important. Sous le règne d’Ottokar II Přemysl, le royaume de Bohême étendit même son influence jusqu’à la mer Adriatique, témoignant de l’ambition des rois tchèques.Sur le plan culturel, cette période fut marquée par un épanouissement artistique et intellectuel, avec l’introduction de nouvelles formes architecturales, comme le gothique, et le développement de l’écriture en tchèque, qui renforça l’identité nationale.

Héritage historique

Les Tchèques, grâce à leur organisation politique et leur adaptation aux dynamiques régionales, se sont imposés comme une puissance durable en Europe centrale. Leur capacité à bâtir un État solide, à jouer un rôle diplomatique dans le Saint-Empire romain germanique et à prospérer économiquement a fait du royaume de Bohême un acteur clé du Moyen Âge. Leur héritage se reflète aujourd’hui dans les institutions et la culture de la République tchèque, où l’histoire des Přemyslides et de la Bohême médiévale occupe une place centrale dans l’identité nationale.

Les Slovènes : Une identité façonnée entre empires et cultures

Localisation et territoire

Les Slovènes médiévaux, également appelés Sclovènes, vivaient dans la région correspondant à l’actuelle Slovénie. Située au carrefour des mondes latin, germanique et slave, cette région montagneuse des Alpes orientales, traversée par des vallées fertiles et des cours d’eau comme la Drave et la Save, offrait un environnement propice à l’agriculture et à l’élevage. Ce positionnement géographique stratégique en faisait une zone de contact entre diverses cultures, mais aussi un territoire convoité par des puissances voisines.

Société et culture

Les Slovènes formaient une société agricole et pastorale organisée autour de communautés rurales autonomes. Le christianisme, introduit dès le IXe siècle grâce à la mission des saints Cyrille et Méthode, joua un rôle fondamental dans la structuration sociale et spirituelle de ce peuple. Cyrille et Méthode, envoyés par l’Empire byzantin, introduisirent la liturgie en langue slave, ce qui permit aux Slovènes de s’approprier plus facilement la foi chrétienne tout en renforçant leur identité culturelle.

Cependant, cette influence byzantine fut bientôt remplacée par celle de l’Église catholique romaine, sous la pression des Francs, ce qui favorisa une intégration plus profonde dans le monde chrétien occidental.

Incorporation à la principauté de Carantanie

Les Slovènes furent initialement intégrés à la principauté de Carantanie, l’un des premiers États slaves en Europe centrale, qui regroupait plusieurs tribus de la région. Ce cadre politique leur permit de conserver une relative autonomie locale tout en participant à une entité plus vaste. Cependant, cette autonomie fut remise en question au IXe siècle, lorsque Carantanie fut vassalisée par les Francs après les campagnes de Charlemagne.

L’incorporation dans l’Empire carolingien entraîna des transformations importantes : la christianisation devint systématique, et la féodalité commença à se développer dans les terres slovènes. Les anciens chefs tribaux furent remplacés par des seigneurs francs, ce qui marqua le début d’une intégration progressive des Slovènes dans le monde germanique.

Domination du Saint-Empire romain germanique

Du Xe au XIVe siècle, la région slovène passa sous la domination du Saint-Empire romain germanique, marquant une nouvelle phase dans son histoire. Les Slovènes furent administrés par des familles nobles d’origine germanique, notamment les Habsbourg, dont l’influence devint prédominante à partir du XIIIe siècle. Cette domination entraîna une germanisation progressive des institutions et des élites, bien que la culture et la langue slovènes aient perduré dans les zones rurales.

Les Slovènes contribuèrent activement à l’économie du Saint-Empire, notamment grâce à l’agriculture, l’élevage et l’exploitation minière. Des villes comme Ljubljana émergèrent comme des centres économiques et culturels importants, intégrant pleinement la région dans les réseaux commerciaux européens.

Un carrefour de cultures

Sous l’influence autrichienne, les Slovènes adoptèrent certains éléments de la culture germanique, mais leur identité slave resta profondément enracinée. Ce mélange de traditions latines, germaniques et slaves donna naissance à une culture unique, où la langue slovène joua un rôle central dans la préservation de leur héritage. La vie religieuse, dominée par le catholicisme, devint un vecteur d’unité, bien que les Slovènes aient également préservé certaines traditions païennes dans leurs pratiques populaires.

Héritage historique

Les Slovènes médiévaux se trouvent à la croisée des grandes dynamiques historiques et culturelles de l’Europe centrale. Leur intégration au Saint-Empire romain germanique, bien qu’accompagnée de pressions germanisantes, leur permit de contribuer à une civilisation multiculturelle et prospère. Leur identité culturelle, forgée dans un contexte de contacts et de conflits entre différents mondes, demeure un témoignage de leur capacité d’adaptation et de résilience.

Aujourd’hui, cet héritage médiéval se reflète dans la richesse culturelle et linguistique de la Slovénie moderne, qui conserve des traces de son passé slave, germanique et latin. Les Slovènes ont ainsi su transformer les défis de la domination extérieure en une force pour leur identité nationale.

Les Slovaques : Héritiers de la Grande-Moravie et bâtisseurs d’une identité dans le royaume de Hongrie

Localisation et territoire

Les Slovaques médiévaux occupaient principalement la région des Hautes Carpates, dans ce qui constitue aujourd’hui la Slovaquie. Ces montagnes et vallées fertiles, traversées par des rivières comme le Danube et la Váh, offraient un cadre propice à l’agriculture, l’élevage et la vie pastorale. Ce territoire, situé à la croisée de l’Europe centrale, jouait un rôle stratégique en reliant les mondes slave, germanique et magyare.

Société et culture

Les Slovaques formaient une société pastorale et agricole, vivant dans des villages organisés autour de fortifications locales (gords). Ce peuple, profondément enraciné dans la culture slave, était connu pour sa capacité à s’adapter à des environnements géographiques et politiques variés. La religion et la langue jouaient un rôle central dans leur identité, favorisant la cohésion culturelle au sein de leur communauté.

Au IXe siècle, les Slovaques devinrent une partie intégrante de la Grande-Moravie, un État slave majeur qui offrit un cadre politique et spirituel unifié. L’introduction du christianisme par Cyrille et Méthode fut un moment fondateur pour les Slovaques : ces missionnaires byzantins introduisirent l’alphabet glagolitique et une liturgie en langue slave, renforçant l’identité spirituelle et culturelle de la région.

La chute de la Grande-Moravie et la domination hongroise

Avec l’effondrement de la Grande-Moravie au début du Xe siècle, sous les pressions conjointes des invasions magyares et de l’expansion germanique, la Slovaquie passa sous le contrôle du royaume de Hongrie. Ce changement de domination transforma profondément la structure politique et sociale des Slovaques.Sous les rois hongrois, la Slovaquie fut intégrée dans le système féodal, avec l’installation de seigneurs hongrois et la redistribution des terres. Cependant, les Slovaques ruraux conservèrent leurs traditions culturelles et linguistiques, jouant un rôle clé dans l’économie agraire et minière de la Hongrie. Les mines d’or et d’argent des Carpates, exploitées par les Slovaques et les colons allemands, devinrent une source de richesse pour le royaume.

Invasions mongoles et renforcement féodal

Au XIIIe siècle, les Slovaques furent confrontés à de nouveaux défis, notamment les invasions mongoles de 1241. Ces attaques dévastatrices détruisirent de nombreuses fortifications et villages, provoquant une réorganisation des terres et une intensification de la féodalité. Pour renforcer la région, le royaume de Hongrie encouragea l’installation de colons allemands, ce qui introduisit une nouvelle dynamique culturelle et économique en Slovaquie.

Malgré ces bouleversements, les Slovaques continuèrent à jouer un rôle central dans le développement de la région, notamment grâce à leur travail dans l’agriculture, l’artisanat et l’exploitation des ressources naturelles.

Héritage historique

L’histoire des Slovaques au Moyen Âge est marquée par leur capacité à préserver leur identité culturelle et linguistique dans des contextes politiques changeants. Leur intégration dans la Grande-Moravie a jeté les bases d’une culture slave profondément ancrée, tandis que leur inclusion dans le royaume de Hongrie les a exposés à de nouvelles influences qui ont enrichi leur patrimoine.

Aujourd’hui, les Slovaques modernes se souviennent de cette période comme un temps fondateur, où la coexistence de traditions locales et d’influences extérieures a forgé l’identité unique de la Slovaquie. Les vestiges de la Grande-Moravie et de l’héritage féodal hongrois témoignent de cette riche histoire, qui reste un pilier de la mémoire collective slovaque.

Les Vistulans : Premiers bâtisseurs de la Petite-Pologne

Localisation et territoire

Les Vistulans, un peuple slave occidental, habitaient les terres situées autour de Cracovie, dans l’actuelle région de Petite-Pologne. Ce territoire, traversé par le fleuve Vistule qui donna son nom à la tribu, était caractérisé par des vallées fertiles, des collines et des ressources naturelles abondantes. Ces atouts géographiques en faisaient une région clé pour le développement économique et stratégique en Europe centrale.

Société et culture

Peuple essentiellement agricole, les Vistulans vivaient dans des communautés organisées autour de gords, des fortifications en bois et en terre qui servaient de centres économiques, militaires et religieux. Leur société, structurée de manière tribale, reposait sur une économie de subsistance, mais aussi sur des échanges commerciaux avec d'autres tribus slaves et des populations voisines, notamment germaniques et baltiques.

Comme beaucoup d'autres tribus slaves, les Vistulans pratiquaient une religion polythéiste, honorant des divinités liées à la nature et aux cycles agricoles. Ces pratiques religieuses jouèrent un rôle central dans la cohésion sociale et l’identité culturelle du peuple.

La domination de la Grande-Moravie

Au IXe siècle, les Vistulans tombèrent sous la domination de la Grande-Moravie, un puissant État slave qui étendait alors son influence sur une grande partie de l’Europe centrale. Ce contrôle eut un impact significatif sur leur développement culturel et religieux : l’adoption du christianisme dans la région commença sous l’influence des missionnaires byzantins Cyrille et Méthode, envoyés par la Grande-Moravie. Bien que cette christianisation ait été initialement limitée, elle posa les bases de la transition culturelle qui allait suivre.

La domination morave permit également une intégration temporaire des Vistulans dans un réseau politique plus large, bien que cette intégration ait été marquée par une perte de leur autonomie tribale.

Incorporation au royaume des Polans

Avec l’effondrement de la Grande-Moravie au début du Xe siècle, les Vistulans passèrent sous l’influence des Polans, qui entreprenaient alors l’unification des terres slaves occidentales sous la dynastie Piast. Leur région devint un centre stratégique et économique du jeune État polonais, notamment en raison de sa position sur des routes commerciales reliant l’Europe de l’Est à l’Europe occidentale.

Cracovie, le principal centre des Vistulans, gagna en importance sous les Polans. Dès le XIe siècle, la ville devint la capitale du royaume de Pologne, jouant un rôle de premier plan dans la consolidation du pouvoir central et dans le développement culturel et religieux du pays.

Un rôle clé dans l’histoire de la Pologne

Sous la domination des Polans, le territoire des Vistulans devint une composante essentielle de l’État polonais. Leur région, riche en terres agricoles et bien positionnée stratégiquement, permit au royaume de Pologne de se développer économiquement et politiquement. La christianisation, poursuivie sous Mieszko Ier et ses successeurs, acheva d’intégrer les Vistulans dans la sphère culturelle et religieuse de l’Europe chrétienne occidentale.

Héritage historique

Les Vistulans ont laissé une empreinte durable sur l’histoire de la Pologne. Leur intégration dans le royaume des Polans et leur contribution au développement de Cracovie en tant que centre politique et culturel en font un pilier de l’identité polonaise. Aujourd’hui, la région de Petite-Pologne, avec Cracovie comme capitale historique, continue de porter l’héritage de ce peuple, dont les gords, les traditions agricoles et les premières institutions chrétiennes témoignent d’une riche histoire médiévale.

Sources et Références

- Chroniques médiévales germaniques (Helmold de Bosau, Adam de Brême).

- La Chronique de Gallus Anonymus (historien polonais médiéval).

- Études sur la dynastie des Piast et l’unification de la Pologne.

- Travaux sur la christianisation des Slaves par Cyrille, Méthode et Othon de Bamberg.

- Recherches sur la Grande-Moravie et son influence culturelle et religieuse.

- Analyses historiques sur la germanisation des Slaves occidentaux sous le Saint-Empire romain germanique.

- Études linguistiques et anthropologiques sur les langues et cultures sorabes.

- Travaux modernes sur l’histoire régionale de la Bohême, de la Mazovie et de la Slovénie médiévale.

- Recherches archéologiques sur les gords (fortifications slaves) et les centres urbains comme Cracovie et Ljubljana.

Auteur : Stéphane Jeanneteau, septembre 2016