La bataille de Civitate (1053) : Une victoire décisive des Normands.

L’ascension normande en Italie : Un phénomène majeur du XIᵉ siècle

La bataille de Civitate, survenue le 18 juin 1053, représente une étape clé dans l’ascension des Normands en Italie du Sud. Elle illustre le basculement de cette région morcelée en faveur de nouveaux acteurs venus du nord, issus des rangs des descendants des Vikings établis en Normandie. Leur expansion rapide et méthodique bouleverse l’équilibre politique de l’Italie méridionale, suscitant la convoitise et la résistance de puissances locales comme les Byzantins, les Lombards et le Saint-Siège.

Les débuts des Normands en Italie (1017-1042)

L’arrivée des Normands en Italie est presque fortuite. En 1017, un groupe de pèlerins normands se rend au sanctuaire de Saint Michel de Monte Sant'Angelo, dans les Pouilles. Ils y rencontrent des chefs locaux et se retrouvent rapidement impliqués dans des luttes régionales. La réputation des Normands en tant que guerriers efficaces et redoutables se répand rapidement, incitant les princes lombards et les catépans byzantins à les employer comme mercenaires.

Cependant, ces alliances de circonstance se transforment vite en une dynamique d’autonomisation des Normands. Participant activement aux révoltes, notamment celle de Mélo contre les Byzantins en 1017-1018, les Normands apprennent à connaître la région et ses faiblesses politiques. Cette expérience marque le début de leur transition de mercenaires à conquérants.

De mercenaires à seigneurs territoriaux

Les Normands, organisés en clans dirigés par des chefs charismatiques comme Guillaume Bras-de-Fer, Onfroy et plus tard Robert Guiscard, ne tardent pas à utiliser leur force militaire pour asseoir leur propre domination. Le tournant survient entre 1038 et 1042, lorsque les Normands participent à une campagne byzantine en Sicile. De retour sur le continent, frustrés par le manque de reconnaissance de leurs employeurs byzantins, ils se révoltent en 1041.

La fondation du comté d’Apulie en 1042 marque leur premier ancrage territorial significatif. Ce comté, confié à Guillaume Bras-de-Fer, devient une base pour l’expansion normande en Calabre et vers la Sicile. Les Normands développent un modèle de conquête basé sur la force militaire, des alliances opportunistes avec les élites locales, et une administration efficace. Leur montée en puissance commence alors à inquiéter les grandes puissances de la région, notamment le Saint-Siège.

Les tensions avec le pape Léon IX

L’expansion normande, bien qu’impressionnante, menace les équilibres établis dans le sud de l’Italie. En 1047, l’empereur germanique Henri III, pour sécuriser ses propres intérêts, place la principauté de Bénévent sous la protection du Saint-Siège. Cette décision alarme les Normands, qui voient dans cette prise de contrôle une tentative d’encercler leurs territoires.

Le pape Léon IX, fervent défenseur de la chrétienté et garant des intérêts pontificaux, perçoit les Normands comme des envahisseurs incontrôlables. Il condamne leurs pratiques expansionnistes, souvent accompagnées de violences et de pillages. Dans ce contexte, la coalition militaire anti-normande qu’il forme en 1053 vise à rétablir l’autorité pontificale et à neutraliser cette menace croissante.

Une montée irréversible

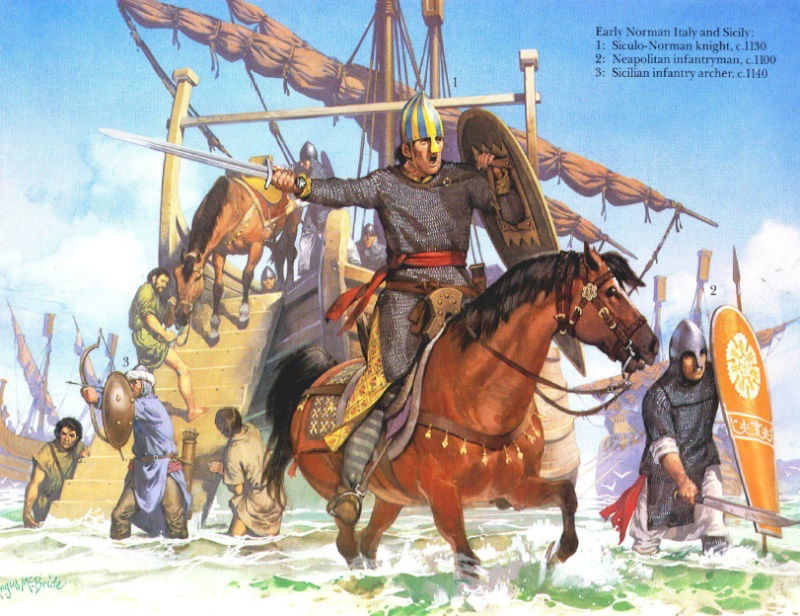

En seulement trois décennies, les Normands passent du statut de simples mercenaires à celui de conquérants redoutés. Leur succès repose sur plusieurs facteurs :

- Une capacité militaire inégalée : Formés à l’art de la guerre en Europe, ils maîtrisent parfaitement les tactiques de cavalerie et de combat rapproché.

- Une adaptabilité politique : Les Normands forgent des alliances stratégiques avec les Lombards, les Byzantins ou même leurs ennemis temporaires pour asseoir leur domination.

- Une ambition collective : Menés par des chefs tels que Guillaume Bras-de-Fer, Onfroy, et Robert Guiscard, ils forment une élite guerrière unie par une vision commune d’expansion et de conquête.

Leur montée en puissance culmine à la bataille de Civitate, où leur habileté militaire et leur ténacité triomphent face à une coalition papale et byzantine pourtant mieux équipée et numériquement supérieure.

La coalition anti-normande : Une tentative d’écrasement

Face à l’expansion rapide et aux succès militaires des Normands en Italie du Sud, le pape Léon IX initie une réponse militaire ambitieuse en formant une coalition internationale. Cette force unifiée représente l’effort concerté de plusieurs puissances régionales et internationales pour contenir et défaire les Normands, perçus comme une menace à la stabilité et à l’autorité du Saint-Siège.

Les forces de la coalition : Une armée internationale

Pour lutter contre les Normands, Léon IX mobilise une coalition composée de contingents hétérogènes, tant par leur origine que par leur organisation :

Les troupes italiennes

Recrutées parmi les forces des États pontificaux et des princes lombards, elles représentent une part importante de l’armée. Ces soldats, enrôlés localement, sont déterminés mais souvent mal organisés et moins expérimentés que les Normands.Le contingent allemand

Envoyé par l’empereur germanique Henri III, ce contingent de 700 chevaliers souabes constitue l’élite de la coalition. Ces chevaliers, combattant à pied, maîtrisent le combat à l’épée longue et bénéficient d’un entraînement rigoureux. Leur courage et leur discipline font d’eux le fer de lance des forces papales.Les renforts byzantins

Sous le commandement d’Argyros, un général compétent et expérimenté, l’Empire byzantin fournit un soutien militaire substantiel. Argyros, lui-même originaire de Bari, connaît bien la région et espère récupérer les territoires perdus au profit des Normands. Ces forces attaquent depuis le sud, selon un plan de prise en tenaille.

Une stratégie ambitieuse : La tenaille anti-normande

L’objectif de la coalition est clair : prendre les Normands en tenaille pour les anéantir. Les Byzantins, progressant depuis le sud, doivent empêcher les Normands de se replier ou de se renforcer, tandis que les troupes papales et leurs alliés attaquent depuis le nord. Cette stratégie repose sur une coordination minutieuse entre les deux armées.

Cependant, ce plan ambitieux est rapidement compromis par plusieurs facteurs. Les Normands, grâce à leur réseau d’espions efficace, découvrent rapidement les intentions de leurs ennemis. Informés des mouvements de la coalition, ils se montrent plus rapides et plus mobiles que leurs adversaires, capables de concentrer leurs forces là où elles sont le plus nécessaires.

La manœuvre d’Onfroy : Diviser pour régner

Conscient de la menace, le chef normand Onfroy de Hauteville décide d’agir rapidement pour éviter l’encerclement. Il cible d’abord la menace la plus immédiate : l’armée byzantine d’Argyros, qui progresse depuis le sud. À Bari, les Normands attaquent les Byzantins, les battent et les contraignent à se retrancher. Cette victoire décisive élimine temporairement la pression sur le flanc sud des Normands.

Libérés de cette menace, les Normands se tournent vers les forces papales. Onfroy parvient ainsi à conserver l’initiative, forçant Léon IX et ses alliés à se concentrer sur une bataille rangée près de Civitate, où les Normands peuvent maximiser leurs avantages tactiques.

Une coalition inefficace : Les faiblesses de l’alliance

Malgré ses ambitions, la coalition anti-normande souffre de plusieurs faiblesses :

- Manque de coordination : Les Byzantins et les forces papales opèrent de manière trop indépendante, ce qui permet aux Normands de les affronter séparément.

- Diversité des troupes : La disparité entre les troupes italiennes, allemandes et byzantines limite leur capacité à fonctionner comme une unité cohérente.

- Supériorité tactique des Normands : Les Normands, bien que moins nombreux, bénéficient d’une discipline militaire supérieure et d’une cavalerie exceptionnellement habile.

Ces facteurs combinés permettent aux Normands de surmonter une situation initialement défavorable et de transformer une défense désespérée en une victoire éclatante.

Le déroulement de la bataille : Tactiques et héroïsme

Les préparatifs et la stratégie initiale

La bataille de Civitate, disputée le 18 juin 1053, se déroule près de la ville éponyme, dans la région des Pouilles. Les forces papales, menées par Léon IX, adoptent une position défensive après avoir appris la défaite des Byzantins commandés par Argyros à Bari. Cette défaite a éliminé toute menace venant du sud, mais elle a également laissé le pape isolé, contraint de faire face seul aux Normands.

Les Normands, bien qu’en infériorité numérique, se montrent confiants et adoptent une stratégie audacieuse. Avant le début des combats, les chevaliers normands descendent de leurs montures pour prier, un acte qui, selon les récits, déclenche les moqueries des chevaliers allemands. Ces derniers, envoyés par l’empereur Henri III, forment l’élite de l’armée papale et méprisent ces "guerriers de fortune" venus d’outre-Manche.

Les Normands, dirigés par Onfroy de Hauteville et son demi-frère Robert Guiscard, savent que la clé de la victoire réside dans leur capacité à diviser leurs ennemis et à exploiter leur propre supériorité tactique, notamment l’agilité et la puissance de leur cavalerie.

Le début de l’affrontement : Une attaque méthodique

L’affrontement débute avec une violence remarquable. Les Normands concentrent d’abord leurs efforts sur les troupes italiennes, qui forment le gros de l’armée papale. Mal équipées et moins expérimentées que leurs adversaires, ces troupes sont rapidement dispersées. La débandade des Italiens fragilise l’ensemble de la formation pontificale et expose les flancs du contingent byzantin.

Les Byzantins, malgré une résistance initiale plus organisée, sont également submergés par les assauts répétés des Normands. Leurs lignes cèdent sous la pression, et leur tentative de tenir la position se transforme en une retraite désordonnée. En quelques heures, les forces italiennes et byzantines sont neutralisées, laissant le contingent allemand seul face aux Normands.

Le choc des chevaliers : Une résistance héroïque

Les chevaliers allemands, issus de Souabe, se révèlent être des adversaires redoutables. Ces 700 hommes d’élite, combattant à pied, sont équipés d’armures lourdes et maîtrisent parfaitement l’art du combat à l’épée longue. Leur discipline et leur courage exemplaires leur permettent de résister aux charges répétées de la cavalerie normande.

Les Normands redoublent d’efforts pour briser cette défense. Robert Guiscard, monté sur son cheval de guerre, joue un rôle décisif dans cet affrontement. Son héroïsme est marqué par des charges spectaculaires qui ouvrent des brèches dans les lignes ennemies. Selon les chroniques, Robert aurait personnellement abattu de nombreux chevaliers souabes, infligeant des pertes dévastatrices.

Malgré leur bravoure, les Allemands ne peuvent tenir indéfiniment. La supériorité tactique normande, combinée à leur endurance et à leur coordination, finit par avoir raison des chevaliers souabes. Ces derniers, fidèles à leur réputation, se battent jusqu’à la mort. Aucun d’eux ne quitte le champ de bataille vivant.

La victoire normande : Un triomphe inattendu

À la fin de la journée, les Normands émergent victorieux, malgré leur infériorité numérique et la diversité des forces qu’ils ont affrontées. Cette victoire spectaculaire devient un symbole de la puissance militaire normande et marque la première grande démonstration de l’efficacité de leur cavalerie en Occident.

Les Normands capturent le pape Léon IX peu après la bataille, concluant ainsi un affrontement qui scelle leur domination sur l’Italie du Sud. Leur succès repose sur plusieurs facteurs :

- La fragmentation des forces papales : En s’attaquant méthodiquement à chaque contingent, les Normands neutralisent la coalition morceau par morceau.

- La mobilité et l’agilité de leur cavalerie : Leur capacité à manœuvrer rapidement et à exploiter les faiblesses adverses se révèle décisive.

- Le leadership de Robert Guiscard et d’Onfroy : Leur stratégie et leur héroïsme galvanisent les troupes et désorganisent leurs ennemis.

Conséquences immédiates

La bataille de Civitate consacre la réputation des Normands comme l’une des forces militaires les plus redoutables d’Europe. Elle marque également une étape majeure dans leur ascension politique et territoriale en Italie du Sud. En capturant le pape et en anéantissant ses forces, les Normands imposent leur domination et obligent leurs adversaires à reconnaître leur légitimité, ouvrant la voie à de nouvelles conquêtes sous la direction de chefs comme Robert Guiscard.

Les conséquences : Une victoire politique et militaire

La victoire des Normands à Civitate en 1053 dépasse le cadre militaire pour devenir un événement aux conséquences politiques et stratégiques majeures. Ce succès transforme l’équilibre des pouvoirs en Italie du Sud et influence les relations entre le Saint-Siège, les Normands, et les grandes puissances européennes.

La capture du pape : Une onde de choc en Europe chrétienne

La défaite des forces pontificales est suivie par un événement sans précédent : la capture du pape Léon IX. Fait prisonnier par les Normands, il est emmené à Bénévent, où il reste en captivité jusqu’en mars 1054. Cet acte, bien que choquant pour l’Europe chrétienne, témoigne du pragmatisme politique des Normands.

La réaction limitée des puissances européennes

Malgré l’indignation qu’il suscite, cet événement ne provoque aucune intervention militaire de la part des grandes puissances européennes. L’empereur germanique Henri III, pourtant allié du pape, reste inactif, sans doute en raison de préoccupations internes dans le Saint-Empire. Cette inaction laisse les Normands libres de consolider leur position.Une légitimation politique des Normands

Après plusieurs mois de captivité, Léon IX finit par reconnaître les possessions normandes en Apulie et Calabre, validant ainsi leurs conquêtes. Cet accord marque un tournant : les Normands passent de "pirates opportunistes" à des seigneurs territoriaux reconnus par la principale autorité chrétienne. La libération du pape, en mars 1054, scelle une forme de compromis implicite, posant les bases d’une relation plus constructive entre le Saint-Siège et les Normands.

L’essor des Normands : Une domination incontestable en Italie

La victoire à Civitate consacre les Normands comme une puissance militaire et politique incontournable en Italie du Sud. Leur succès, obtenu malgré leur infériorité numérique, illustre leur supériorité stratégique et militaire, mais aussi leur capacité à tirer parti des faiblesses de leurs adversaires.

Un tremplin pour de nouvelles conquêtes

Après Civitate, les Normands poursuivent leur expansion sous la direction de chefs ambitieux comme Robert Guiscard et son frère Roger. Ces derniers étendent leur domination en direction de la Calabre et de la Sicile, où ils affrontent les Byzantins et les Arabes. La Sicile devient rapidement un joyau de leur empire, grâce à sa richesse agricole et à sa position stratégique.Une intégration régionale réussie

Les Normands s’installent durablement en Italie du Sud, intégrant les élites locales à leur administration et adoptant une politique pragmatique pour stabiliser leurs territoires. Leur modèle de gouvernement allie centralisation et souplesse, leur permettant de consolider leur pouvoir face à des menaces internes et externes.

Un impact durable sur l’Europe : La montée d’une puissance chevaleresque

La victoire de Civitate marque également un tournant dans les relations entre les Normands et le reste de l’Europe.

Une relation ambiguë avec le Saint-Siège

Bien qu’ils aient affronté le pape sur le champ de bataille, les Normands deviennent rapidement des alliés stratégiques du Saint-Siège. En échange de la reconnaissance de leurs territoires, ils offrent leur protection militaire au pape et participent activement à la lutte contre les Byzantins et les musulmans. Cette alliance ambiguë marque le début d’une coopération durable qui se renforce au fil des décennies.Un signal pour les autres puissances

La bataille de Civitate démontre la redoutable efficacité de la chevalerie normande, qui devient rapidement une référence militaire en Europe. Leur habileté à manœuvrer sur le champ de bataille et leur résilience face à des adversaires plus nombreux suscitent à la fois l’admiration et la crainte des autres royaumes européens.L’émergence d’une force méditerranéenne

Avec leurs conquêtes en Italie du Sud et en Sicile, les Normands se positionnent comme une puissance maritime majeure. Leur contrôle des routes méditerranéennes renforce leur influence économique et leur capacité à intervenir dans les affaires internationales.

Conclusion : Une victoire fondatrice

La victoire des Normands à Civitate en 1053 dépasse les enjeux locaux pour devenir un moment fondateur dans leur histoire. Elle légitime leur domination en Italie du Sud, leur ouvre les portes de la Sicile, et les établit comme des alliés potentiels du Saint-Siège. Sur le plan européen, elle consacre leur réputation en tant que maîtres de la guerre et artisans d’un modèle de gouvernement efficace, qui inspirera les générations suivantes. Cette bataille symbolise ainsi l’ascension d’un peuple qui, en partant de rien, a su se hisser au sommet de l’échiquier politique et militaire du XIᵉ siècle.

Sources et références

- Léon-Robert Ménager, Les Normands en Méditerranée au XIe siècle.

- Jean-Pierre Poly, La conquête normande en Italie et en Sicile.

- Norwich, John Julius, The Normans in the South, 1016–1130.

- Chroniques médiévales, récits de la bataille de Civitate (traductions annotées).

Auteur : Stéphane Jeanneteau - Mars 2014