Le Siège de Paris (885-887) : Une résistance héroïque contre les Vikings.

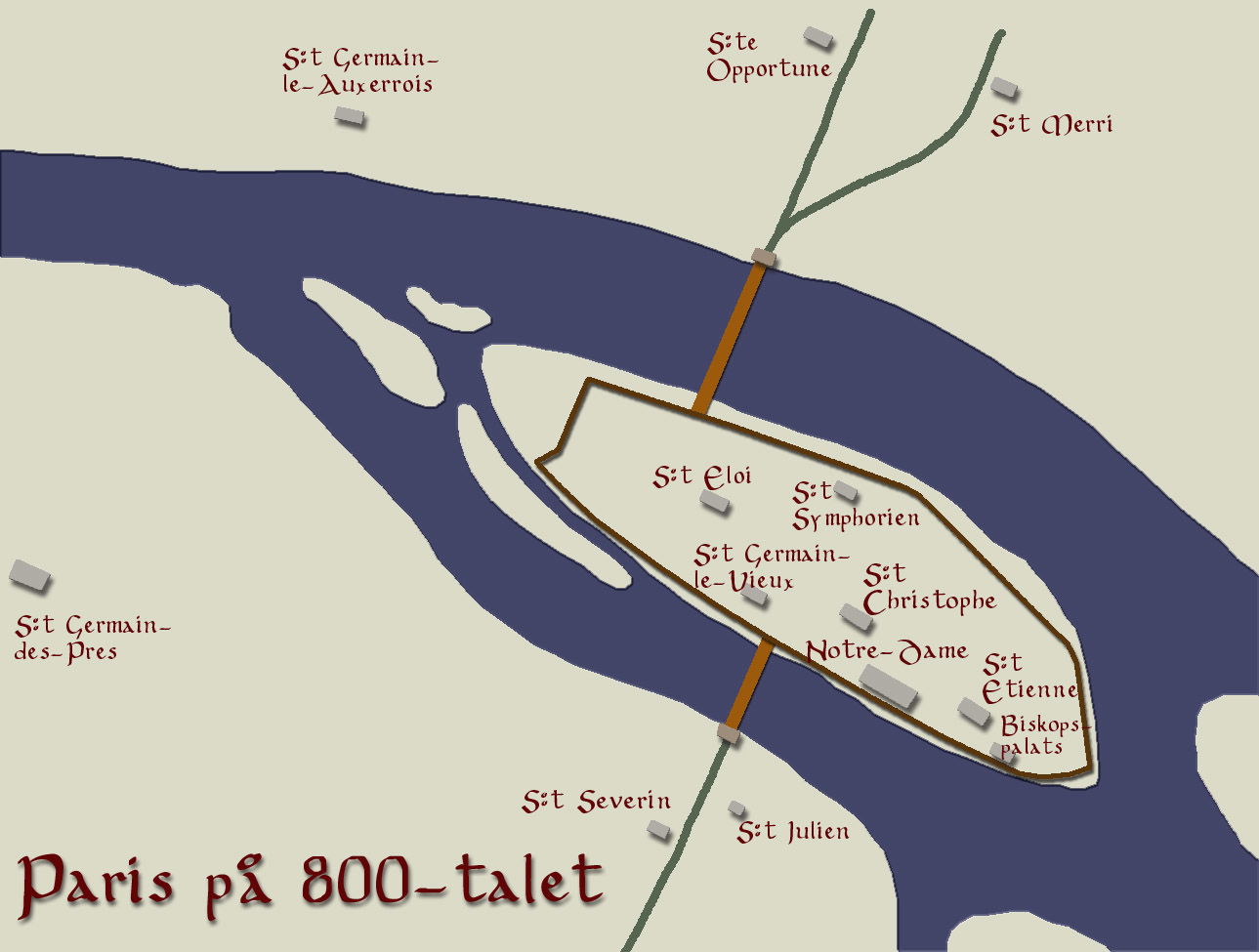

Paris au ixe siècle.

Le siège de Paris, qui s’étend de novembre 885 à 887, représente un épisode marquant des invasions vikings en Francie occidentale. Ce long affrontement, mêlant résistance farouche des Parisiens et manœuvres politiques de l’empereur Charles le Gros, illustre les luttes de pouvoir et les transformations géopolitiques de l’Europe médiévale. Retour sur cet événement fondateur.

Contexte historique : Les Vikings, une menace persistante

Des incursions répétées en Francie

Depuis leur premier raid sur l'Empire carolingien en 799, les Vikings multiplient les attaques, remontant les fleuves et établissant des bases fortifiées. Après une accalmie entre 870 et 880, ils reprennent leurs campagnes avec intensité, notamment après leur défaite en Angleterre à Ethandun en 878. En Francie, ils ravagent la Somme (879), subissent une lourde défaite à Saucourt-en-Vimeu (881), mais continuent leurs attaques en Flandre et en Lotharingie.

Une armée viking redoutable

En 885, une « Grande Armée » composée de contingents venus de Scandinavie et d’Angleterre converge vers Rouen. Abbon de Saint-Germain rapporte des chiffres impressionnants, évoquant 700 navires et jusqu’à 30 000 à 40 000 hommes, bien que ces estimations soient discutables. L’objectif des Vikings n’est pas de conquérir Paris, mais de forcer le passage pour piller la Bourgogne, riche province de Francie occidentale.

Paris, clé stratégique de la Francie occidentale

Paris, déjà attaqué à plusieurs reprises, est désormais fortifié avec deux ponts qui barrent la Seine. La ville devient un verrou essentiel pour empêcher les Vikings de progresser. Cette position stratégique et les efforts de ses défenseurs, menés par Eudes, comte de Paris, et l’évêque Gauzlin, feront de ce siège un symbole de résistance.

Le siège : Une lutte acharnée

Le premier assaut

Le 24 novembre 885, les Vikings, commandés par Siegfried, arrivent devant Paris. Après un ultimatum rejeté par l’évêque Gauzlin, ils lancent un premier assaut le 26 novembre contre le Grand Châtelet, une tour défendant l’accès au Grand Pont. Les défenseurs, bien préparés, repoussent les assauts grâce à des tirs nourris et à des dispositifs de défense ingénieux. Après plusieurs échecs sanglants, les Vikings se résignent à établir un siège prolongé.

Une résistance exemplaire

Les Parisiens, sous la direction d’Eudes et Gauzlin, défendent la ville avec acharnement. Le siège dure plus d’un an, ponctué par des assauts majeurs, comme celui du 31 janvier 886, et des tentatives d’incendier les ponts. Les Vikings, incapables de briser les défenses, ravagent les environs pour assurer leur ravitaillement. Pendant ce temps, la ville résiste malgré les épidémies et les privations.

Le rôle de Charles le Gros

Appelé à l’aide, l’empereur Charles le Gros avance lentement vers Paris. Arrivé en septembre 886, il choisit de négocier avec les Vikings plutôt que de les affronter. En novembre, il leur accorde un tribut de 700 livres d’argent et les autorise à piller la Bourgogne. Cette décision, perçue comme une trahison, entache durablement sa réputation.

Conséquences : Entre triomphe local et déclin impérial

La montée en puissance de Paris

Malgré les pillages partiels, Paris s’affirme comme un bastion stratégique et politique. La résistance des Parisiens confère un prestige durable à la ville et à ses défenseurs. Eudes, en particulier, est acclamé pour son héroïsme et devient roi de Francie occidentale en 888, inaugurant une nouvelle ère politique.

La chute de Charles le Gros et la fin de l’empire carolingien

L’attitude de Charles le Gros face aux Vikings provoque sa déposition en 887, marquant la fin de l’unité de l’Empire carolingien. Son incapacité à protéger la Francie précipite l’éclatement de l’empire en royaumes indépendants.

Le recul des raids vikings

Si les Vikings obtiennent un riche tribut, leur défaite devant Paris affaiblit leur domination. En 911, leur chef Rollon accepte de devenir vassal des Francs, fondant ainsi le duché de Normandie. Cet accord met fin à la période des raids majeurs en Francie occidentale.

Sources et références

- Abbon de Saint-Germain, De bello Parisiaco (Le siège de Paris), traduit par E. Faral, Paris, 1924.

- Patrick Périn, Les Vikings et les Carolingiens, Éditions Tallandier, 2001.

- Simon Coupland, Carolingian Coinage and the Vikings, Boydell Press, 2007.

- Jean-Pierre Poly, La Mutation féodale et la résistance viking, PUF, 1989.

Auteur : Stéphane Jeanneteau

Date : Décembre 2012