L'Italie Médiévale : Dynasties, Luttes et Émergence des Communes (950-1300).

Au milieu du Xe siècle, l'Italie était divisée en une mosaïque d'états féodaux et de royaumes influencés par le Saint-Empire romain germanique, la papauté et les puissances locales. La période débute avec le règne de Bérenger II, roi d'Italie, confronté aux ambitions de l'empereur germanique Otton Ier, qui était en train d'établir sa domination sur l'Europe centrale et du Sud.

Liste des rois et événements majeurs (950 – début XIVe siècle)

Bérenger II et Adalbert (950 – 961)

Bérenger II, couronné roi d'Italie en 950, partage son règne avec son fils Adalbert dans un contexte particulièrement tumultueux. Leur pouvoir est constamment menacé par l’opposition des seigneurs locaux, dont l’autorité croissante fragilise le contrôle royal, ainsi que par les incursions répétées des Hongrois, qui sèment la terreur dans le nord de la péninsule italienne.

Le règne de Bérenger II est marqué par une tentative de consolidation du pouvoir royal face à cette instabilité. Cependant, son autorité vacille rapidement lorsqu’en 951, Otton Ier, roi de Germanie, intervient en Italie sous prétexte de restaurer l’ordre. Otton s’impose comme un médiateur puissant, mais sa véritable ambition est claire : il revendique pour lui-même la couronne italienne. Cette intervention marque un tournant décisif : Otton Ier se fait reconnaître roi d’Italie, ouvrant la voie à une ingérence impériale continue dans les affaires italiennes. Cet épisode scelle le début de l’affaiblissement du pouvoir des rois italiens face à l’autorité grandissante du Saint-Empire romain germanique.

Otton Ier et la réforme impériale (961 – 973)

Otton Ier, roi de Germanie depuis 936, est couronné empereur du Saint-Empire romain germanique en 962 par le pape Jean XII, à Rome. Ce couronnement symbolise la restauration de la dignité impériale en Occident, près de 150 ans après la fin du règne de Charlemagne. Sous le règne d’Otton, le lien entre l’empire et l’Église se renforce considérablement, faisant de l’Église une alliée essentielle dans la consolidation de son autorité. Ce partenariat repose notamment sur l'octroi de privilèges aux évêques et abbés, qui deviennent des piliers de l'administration impériale.

En Italie, Otton Ier s’attèle à réprimer les révoltes locales fomentées par des seigneurs mécontents de l’ingérence impériale. Sa politique de centralisation vise à affermir son contrôle sur la péninsule, déjà fragilisée par des décennies de rivalités internes. Grâce à une série de campagnes militaires et à une habile diplomatie, Otton parvient à stabiliser la région, consolidant ainsi l’influence impériale sur l’Italie. Ce renforcement marque un jalon historique : l’Italie devient un élément clé de la structure du Saint-Empire, unissant de facto les destinées politiques de la Germanie et de la péninsule italienne sous l’égide impériale.

Lutte pour le pouvoir : Otton II, Otton III et Henri II (973 – 1024)

Après la mort d’Otton Ier en 973, la dynastie ottonienne poursuit son œuvre d’affermissement de l’autorité impériale, mais non sans difficultés. Les règnes successifs d’Otton II, d’Otton III et d’Henri II reflètent des tentatives variées pour consolider le pouvoir impérial face aux défis internes et externes.

Otton II (973 – 983) : L’Empire face aux revers militaires

Otton II hérite de l’immense empire bâti par son père, mais son règne est marqué par des épreuves militaires. Déterminé à poursuivre la politique de domination sur l’Italie du Sud, il s’engage dans des campagnes contre les Byzantins et les Arabes. En 982, il subit une lourde défaite lors de la bataille de Stilo face aux forces arabo-musulmanes, ce qui affaiblit temporairement la présence impériale dans le sud de la péninsule italienne. Malgré ces échecs, Otton II s'efforce de maintenir l’unité de l’empire, mais son règne est écourté par sa mort prématurée en 983, laissant un héritier encore enfant.

Otton III (983 – 1002) : Une vision impériale et spirituelle

Otton III accède au trône alors qu’il n’est encore qu’un enfant, sous la régence de sa mère Théophano et de sa grand-mère Adélaïde. Parvenu à l’âge adulte, il développe une vision ambitieuse et spirituelle de l’empire, influencée par la réforme monastique et un idéal de renouveau de l’Empire romain chrétien. Il s’efforce de centraliser le pouvoir impérial et de renforcer l’autorité en Italie, où il intervient activement dans les affaires locales, notamment à Rome. Cependant, ses ambitions impériales s’éteignent avec sa mort prématurée en 1002, à seulement 21 ans, laissant l’Empire dans une position incertaine.

Henri II (1002 – 1024) : Le dernier empereur ottonien

Henri II, dernier empereur de la dynastie ottonienne, accède au pouvoir dans un contexte de fragilité politique. Son règne est marqué par une politique pragmatique, visant à renforcer l’autorité impériale tout en s’adaptant aux changements sociaux et économiques de l’époque. Il consolide le contrôle sur l’Église en Italie, s’appuyant sur le clergé pour gouverner efficacement et étendre son influence. Par ailleurs, Henri II soutient les cités émergentes, comme Venise, qui commencent à jouer un rôle de premier plan dans le développement économique et politique de l’Italie. Sa mort en 1024 met fin à la dynastie ottonienne, laissant place à de nouveaux défis pour l’Empire.

La dynastie salienne : Conrad II et Henri III (1027 – 1056)

La dynastie salienne, inaugurée par Conrad II, marque une nouvelle étape dans l’histoire du Saint-Empire romain germanique, avec une volonté affirmée de consolidation du pouvoir impérial, notamment en Italie. Cependant, cette période est aussi le théâtre de tensions croissantes avec la papauté et l'émergence des communes italiennes, prémices des bouleversements à venir.

Conrad II (1027 – 1039) : Unification et affirmation impériale

Conrad II, premier souverain de la dynastie salienne, est couronné roi d’Italie en 1026 à Milan, puis empereur à Rome en 1027 par le pape Jean XIX. Il s'attelle à renforcer l’autorité impériale sur le nord de l’Italie, s’appuyant sur les évêques pour contrecarrer les ambitions des seigneurs locaux. Cette politique d’alliance avec l’Église contribue temporairement à stabiliser la région.

Son règne se distingue également par une politique d’unification au sein du Saint-Empire. Conrad II s'efforce d'intégrer solidement le royaume de Bourgogne (ou d'Arles), qu'il hérite en 1033, élargissant ainsi les frontières de l’Empire. Toutefois, en Italie, les premières tensions avec les communes émergentes se font sentir, notamment en Lombardie, où les cités commencent à revendiquer davantage d'autonomie.

Henri III (1039 – 1056) : Puissance impériale et tensions croissantes

Le fils et successeur de Conrad II, Henri III, hérite d’un empire consolidé mais confronté à des défis structurels. Tout comme son père, il mène une politique énergique pour renforcer la présence impériale dans le nord de l’Italie. Il continue de s'appuyer sur les évêques comme principaux relais de son autorité face à la montée en puissance des communes, tout en intervenant dans les affaires pontificales.

Henri III joue un rôle majeur dans les querelles papales de l'époque, s’impliquant directement dans la réforme de l’Église. En 1046, il dépose trois papes concurrents lors du synode de Sutri et fait élire Clément II, consolidant ainsi l’influence impériale sur la papauté. Cette mainmise impériale sur Rome, bien qu’efficace à court terme, alimente une opposition croissante entre l’Empire et la papauté, posant les bases de la querelle des investitures qui éclatera sous ses successeurs.

Sous Conrad II et Henri III, le Saint-Empire parvient à maintenir une autorité significative sur le nord de l’Italie, mais les graines des futurs conflits sont déjà semées. L’autonomie croissante des communes italiennes et les tensions récurrentes avec la papauté annoncent une période de bouleversements politiques qui marquera profondément l’histoire impériale.

La querelle des investitures et les communes italiennes (1056 – 1125)

La période 1056-1125 est marquée par un conflit fondamental entre l’autorité spirituelle et l’autorité temporelle, connu sous le nom de querelle des investitures. Ce conflit oppose les empereurs du Saint-Empire romain germanique, Henri IV et Henri V, aux papes, notamment Grégoire VII, et redéfinit les rapports entre l’Église et l’Empire. Parallèlement, les communes italiennes, telles que Milan, Florence et Pise, profitent de cette période d’instabilité pour accroître leur autonomie, jetant les bases de leur futur rôle politique et économique.

Les origines de la querelle des investitures

La querelle des investitures naît d’une question essentielle : qui, de l’empereur ou du pape, détient le droit de nommer les évêques et abbés au sein de l’Empire ? Jusqu’au XIe siècle, les empereurs ont exercé ce droit, considérant les évêques comme des piliers de l’administration impériale. Cependant, le mouvement de réforme de l’Église, porté par le pape Grégoire VII et codifié dans le Dictatus Papae (1075), affirme la primauté du pouvoir pontifical et condamne les investitures laïques. Ce conflit idéologique dégénère rapidement en affrontement politique.

Henri IV et Grégoire VII : une lutte acharnée

Henri IV, monté sur le trône en 1056, s’oppose violemment aux réformes grégoriennes. Le point culminant du conflit survient en 1076, lorsque Grégoire VII excommunie Henri IV, affaiblissant considérablement son autorité. En 1077, l’épisode dramatique de la pénitence de Canossa voit l’empereur implorer le pardon du pape, bien que cette réconciliation soit de courte durée. Henri IV reprend bientôt les hostilités, déposant Grégoire VII et nommant un antipape. Cette lutte fragilise durablement le pouvoir impérial, notamment en Italie.

L’essor des communes italiennes

Pendant que l’Empire et la papauté s’affrontent, les communes italiennes, en particulier dans le nord et le centre de la péninsule, profitent de cette instabilité pour affirmer leur autonomie. Milan, Florence, Pise et d’autres cités se développent comme des centres de pouvoir locaux, soutenus par des élites marchandes et artisanales croissantes. Les luttes entre les partisans de l’Empire (ghibellins) et ceux de la papauté (guelfes) deviennent un moteur des revendications d’autonomie, les cités s’alliant souvent avec l’un ou l’autre camp selon leurs intérêts.

Henri V et le Concordat de Worms (1122)

Le conflit perdure sous le règne d’Henri V, fils et successeur d’Henri IV. Ce dernier adopte une approche plus pragmatique et cherche à mettre fin à la querelle des investitures. En 1122, le Concordat de Worms, signé entre Henri V et le pape Calixte II, établit une trêve durable. Selon cet accord, le droit de nommer les évêques revient au pape, mais l’empereur conserve un rôle d’arbitre dans leur nomination en tant que détenteur du pouvoir temporel.

Une période de transition

La querelle des investitures marque un tournant dans l’histoire du Saint-Empire et de l’Italie. Si le Concordat de Worms met fin à l’aspect le plus aigu du conflit, il affaiblit l’autorité impériale en Italie, tout en renforçant celle de la papauté. Dans le même temps, les communes italiennes, galvanisées par leurs victoires locales, amorcent leur transition vers des cités-États puissantes, annonçant l’émergence de la Renaissance italienne.

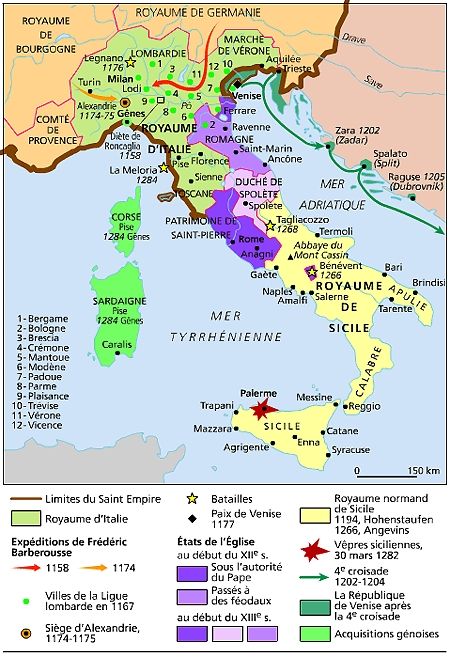

Frédéric Barberousse et les ligues lombardes (1152 – 1190)

Le règne de Frédéric Ier, dit Barberousse, marque une tentative ambitieuse de réaffirmer le contrôle impérial sur l’Italie, une région où l’autorité des empereurs germaniques avait été sérieusement affaiblie par les conflits précédents. Cependant, cette période est également le théâtre d’une opposition farouche des communes italiennes, organisées au sein de la Ligue lombarde et soutenues par la papauté, culminant dans la célèbre défaite impériale à Legnano en 1176.

Frédéric Barberousse : Une ambition impériale

Élu roi des Romains en 1152, Frédéric Barberousse nourrit l’ambition de restaurer l’autorité impériale sur l’ensemble de ses territoires, en particulier en Italie, où les communes du nord et la papauté jouissent d’une autonomie grandissante. Dès 1154, il lance une série de campagnes en Italie, cherchant à rétablir le contrôle impérial sur les cités rebelles et à soumettre le pouvoir pontifical.

En 1155, Barberousse est couronné empereur par le pape Adrien IV, mais cette alliance est de courte durée. Les relations entre l’Empire et la papauté se détériorent rapidement, notamment après la montée sur le trône pontifical du pape Alexandre III, qui devient l’un des principaux adversaires de l’empereur.

La Ligue lombarde : L’unité des communes italiennes

Face aux ambitions de Barberousse, les communes du nord de l’Italie, telles que Milan, Crémone, Venise et Pise, s’allient pour former la Ligue lombarde en 1167, sous l’égide du pape Alexandre III. Cette coalition vise à protéger leur autonomie face aux tentatives impériales de centralisation. La Ligue lombarde bénéficie également du soutien militaire et diplomatique du roi de Sicile.

La confrontation atteint son apogée lorsque Frédéric Barberousse mène plusieurs campagnes brutales contre les cités lombardes, notamment la destruction de Milan en 1162. Cependant, ces actions galvanisent la résistance italienne et renforcent la cohésion des membres de la Ligue lombarde.

La bataille de Legnano (1176) : Un tournant décisif

La bataille de Legnano, en 1176, constitue le point culminant de la confrontation entre Frédéric Barberousse et la Ligue lombarde. L’armée impériale, bien que puissante, est défaite par les forces lombardes, soutenues par la Milice de Milan. Cette victoire marque une humiliation pour Barberousse et un tournant dans le conflit, forçant l’empereur à revoir ses ambitions.

La paix de Constance (1183)

Après sa défaite à Legnano, Frédéric Barberousse accepte de négocier avec la Ligue lombarde. La paix de Constance, signée en 1183, reconnaît l’autonomie des communes italiennes tout en maintenant une allégeance formelle à l’empereur. Cet accord marque un compromis : les cités lombardes conservent le droit d’élire leurs magistrats et de gérer leurs affaires internes, mais elles doivent prêter serment de fidélité à l’empereur.

Un héritage contrasté

Le règne de Frédéric Barberousse laisse un héritage complexe. Bien qu’il ait renforcé temporairement l’autorité impériale dans certaines régions d’Allemagne et consolidé son prestige en tant qu’empereur, ses ambitions en Italie sont largement contrecarrées par la résistance des communes et la papauté. La Ligue lombarde, en revanche, sort renforcée de ce conflit, affirmant son rôle central dans l’histoire de l’autonomie italienne.

Frédéric II et l’âge d’or sicilien (1194 – 1250)

Frédéric II de Hohenstaufen, surnommé le "Stupor Mundi" (la stupeur du monde), est l’un des souverains les plus fascinants et controversés du Moyen Âge. À la fois empereur du Saint-Empire romain germanique et roi de Sicile, il marque son époque par une administration centralisée, un mécénat culturel exceptionnel et des ambitions impériales qui provoquent des conflits prolongés avec la papauté et les cités italiennes. Sa mort en 1250 entraîne un déclin rapide de la dynastie des Hohenstaufen.

Un souverain aux multiples couronnes

Frédéric II naît en 1194 à Jesi, en Italie, fils de l’empereur Henri VI et de Constance de Hauteville, héritière du royaume de Sicile. Après la mort prématurée de ses parents, il hérite du trône de Sicile dès son enfance et, plus tard, de l’Empire. Couronné empereur en 1220, il combine habilement ces deux royaumes en une entité politique singulière, centrée sur la Sicile.

L’âge d’or de la Sicile

Sous le règne de Frédéric II, la Sicile connaît une période de prospérité et d’essor culturel sans précédent. Il établit une administration centralisée efficace, codifiée par les Constitutions de Melfi en 1231, qui renforcent l’autorité royale face à la noblesse. La Sicile devient un modèle d’État moderne, où le pouvoir central contrôle l’économie, la justice et la fiscalité.

Frédéric favorise également un environnement multiculturel où cohabitent chrétiens, musulmans et juifs, notamment dans sa cour de Palerme. Cette diversité contribue à l'épanouissement des arts, des sciences et de la philosophie. Il fonde l’Université de Naples en 1224, destinée à former les administrateurs de son royaume. Sa cour attire des intellectuels de toute l’Europe et du monde islamique, faisant de la Sicile un carrefour entre l’Orient et l’Occident.

Conflits avec la papauté et les cités italiennes

Malgré ses réalisations culturelles et administratives, Frédéric II est en conflit permanent avec la papauté. Sa volonté de contrôler l’Italie du nord et ses ambitions pour la Terre Sainte irritent profondément les papes, qui voient en lui une menace pour leur autorité. Excommunié à plusieurs reprises, il mène une politique de défi envers Rome, ce qui alimente une guerre quasi permanente entre l’Empire et les forces pontificales.

En parallèle, les communes italiennes, regroupées dans la Ligue lombarde, continuent de résister à la domination impériale. Frédéric mène plusieurs campagnes pour affirmer son autorité, notamment en Lombardie, mais il ne parvient pas à soumettre durablement les cités.

Une figure ambiguë des croisades

Frédéric II se distingue également dans le contexte des croisades. En 1228-1229, il lance la sixième croisade, mais, plutôt que de mener des combats, il négocie avec le sultan d’Égypte, obtenant la restitution pacifique de Jérusalem. Cet accord diplomatique lui vaut des éloges pour son habileté, mais aussi des critiques pour son approche atypique et sa relation tendue avec le pape.

La fin de Frédéric II et le déclin des Hohenstaufen

Frédéric II meurt en 1250, après avoir consolidé son héritage en Sicile mais échoué à rétablir l’autorité impériale sur l’Italie du nord. Sa disparition marque le début de la fin pour la maison de Hohenstaufen. Ses successeurs, affaiblis et divisés, ne parviennent pas à maintenir l’unité de l’Empire ni à contenir les ambitions papales et celles des cités italiennes.

Un héritage durable

Bien que son règne ait été marqué par des conflits incessants, Frédéric II laisse un héritage durable. Son règne en Sicile est souvent considéré comme un âge d’or, illustrant un modèle précoce de centralisation politique et de multiculturalisme. Son soutien aux arts, à la science et à l'éducation fait de lui une figure unique de l’histoire médiévale, oscillant entre le despote éclairé et l’empereur déchu.

La lutte entre guelfes et gibelins (XIIIe siècle)

Le XIIIe siècle voit l’Italie déchirée par une rivalité politique majeure entre deux factions antagonistes : les guelfes, partisans de la papauté, et les gibelins, soutiens de l’Empire. Ce conflit, initialement ancré dans les rivalités entre l’empereur Frédéric II et les papes Grégoire IX et Innocent IV, transcende la lutte entre ces deux pouvoirs pour diviser les communes italiennes. Ces affrontements façonnent durablement le paysage politique de la péninsule, préparant l’émergence des États princiers.

Origines de la rivalité

La division entre guelfes et gibelins trouve ses racines dans la querelle des investitures du XIe siècle et s’intensifie avec la montée des Hohenstaufen au trône impérial. Le terme "guelfe" vient de la maison de Welf, une dynastie allemande traditionnellement opposée aux Hohenstaufen, tandis que "gibelin" dérive de Waiblingen, un fief des Hohenstaufen. Ces factions émergent clairement en Italie sous le règne de Frédéric II, qui incarne l’autorité impériale face à une papauté cherchant à protéger son indépendance et ses domaines.

Impact sur les communes italiennes

La rivalité entre guelfes et gibelins dépasse rapidement le cadre des relations entre l’Empire et la papauté pour s’immiscer dans la politique locale des communes italiennes. Chaque cité tend à se ranger sous l’une des deux bannières, selon ses intérêts politiques, économiques et sociaux. Cette division mène à des conflits internes violents, où les élites locales s’affrontent pour le contrôle des institutions communales.

- Les guelfes, alignés avec la papauté, sont souvent soutenus par les marchands et artisans, particulièrement dans les cités où le commerce et l’industrie prospèrent, comme Florence. Ces cités voient dans le soutien au pape une opportunité d’affirmer leur autonomie face à l’Empire.

- Les gibelins, en revanche, sont soutenus par les grandes familles aristocratiques, qui voient dans l’Empire une garantie pour préserver leurs privilèges et leur domination sur les territoires ruraux environnants. Des villes comme Pise ou Vérone deviennent des bastions gibelines.

Une guerre civile chronique

Les affrontements entre guelfes et gibelins s’intensifient tout au long du XIIIe siècle, transformant l’Italie en un théâtre de guerre civile quasi permanent. Des villes comme Florence connaissent des luttes internes particulièrement violentes, où les deux factions se succèdent au pouvoir, souvent grâce à des interventions extérieures. Ces conflits affaiblissent les structures communales et exacerbent les rivalités locales.

L’émergence des États princiers

L’instabilité engendrée par les luttes entre guelfes et gibelins pose les bases de l’émergence des États princiers. Incapables de maintenir la paix, de nombreuses communes se tournent vers des dirigeants puissants, souvent des condottieres ou des familles nobles, pour rétablir l’ordre. Ces figures charismatiques profitent de la situation pour s’emparer du pouvoir et établir des seigneuries héréditaires.

Florence, par exemple, les guelfes finissent par triompher des gibelins, mais les rivalités internes persistent, divisant les guelfes eux-mêmes entre "noirs" et "blancs". Ailleurs, des dynasties princières comme les Visconti à Milan ou les Scaliger à Vérone émergent à partir de ces querelles.

Héritage politique et culturel

La lutte entre guelfes et gibelins dépasse le simple cadre politique pour influencer la culture italienne. La Divine Comédie de Dante Alighieri, par exemple, est profondément marquée par ces divisions : lui-même guelfe blanc exilé, Dante critique sévèrement les excès des deux factions.

En définitive, cette rivalité prépare la transition de l’Italie médiévale, dominée par les communes, vers une ère dominée par des États princiers et des seigneuries centralisées, prélude à la Renaissance italienne.

Les prémices de la Renaissance italienne (fin XIIIe – début XIVe siècle)

À la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe, l’Italie entre dans une période de profond renouveau économique, social et intellectuel qui prépare l’avènement de la Renaissance. Les grandes cités comme Florence, Venise et Milan se transforment en centres dynamiques où la prospérité économique alimente le développement des arts, des sciences et de la pensée humaniste. Cette époque marque un moment charnière où les bases de l’Italie moderne se dessinent.

La prospérité des communes italiennes

Les villes italiennes, riches de leurs activités commerciales et bancaires, dominent la vie économique européenne. Venise, grâce à son contrôle du commerce maritime en Méditerranée et ses relations avec l’Orient, devient un carrefour culturel et économique. Milan, avec son industrie textile et sa position stratégique en Lombardie, s’affirme comme un centre manufacturier de premier plan. Florence, quant à elle, bâtit sa puissance sur le commerce de la laine et la finance, notamment à travers l’influence des grandes banques comme celle des Médicis au début du XIVe siècle.

Cette richesse matérielle favorise l’émergence d’une élite bourgeoise et noble, qui investit dans le mécénat artistique et intellectuel. Les communes italiennes développent également des structures administratives et sociales sophistiquées, qui posent les bases de leur futur rayonnement.

L’élan intellectuel : Dante Alighieri et la transition vers l’humanisme

La figure de Dante Alighieri illustre l’effervescence intellectuelle de cette période. Né à Florence en 1265, Dante est à la croisée des traditions médiévales et des innovations intellectuelles qui annoncent la Renaissance. Son œuvre majeure, la Divine Comédie, achevée au début du XIVe siècle, synthétise les savoirs médiévaux tout en introduisant des idées nouvelles sur l’homme, la foi et la société.

Dante, par l’usage du toscan dans ses écrits, contribue également à l’émergence d’une langue italienne commune, unifiant les traditions régionales et établissant un modèle pour les écrivains à venir, comme Pétrarque et Boccace.

Les prémices de l’art et de l’architecture de la Renaissance

À la fin du XIIIe siècle, les arts italiens commencent à évoluer sous l’influence de maîtres comme Giotto di Bondone, qui rompt avec les conventions byzantines en introduisant la perspective et une plus grande humanité dans ses représentations. Ses fresques, comme celles de la chapelle des Scrovegni à Padoue, incarnent ce tournant artistique. Ces innovations annoncent l’attention croissante portée à la nature, à l’émotion humaine et à l’individualité, qui caractériseront la Renaissance.

L’héritage culturel de cette période

La fin du XIIIe siècle est aussi marquée par une réflexion accrue sur le rôle de l’individu dans la société et par des débats philosophiques influencés par le redécouvrement des textes grecs et romains. Cette période voit également la montée en puissance des universités italiennes, comme celles de Bologne et de Padoue, qui deviennent des foyers de savoir dans des disciplines comme le droit, la médecine et la philosophie.

Une transition vers la Renaissance

Les prémices de la Renaissance italienne se caractérisent par une conjonction favorable entre richesse économique, stabilité politique relative (malgré les luttes guelfes et gibelines) et renouveau intellectuel. Cette période de transition prépare le terrain pour le Quattrocento, siècle où l’Italie deviendra le berceau de la Renaissance artistique et culturelle.

Références et sources

- Jean-Marie Martin, L'Italie médiévale, Presses universitaires de France, 1994.

- Ferdinand Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, Paris, Picard, 1907.

- Jacques Le Goff, La civilisation de l’Occident médiéval, Arthaud, 1964.

- Documents d’archives : Concordat de Worms (1122), Chroniques de Frédéric Barberousse.

Auteur : Stéphane Jeanneteau, Juin 2016