La Guerre Antiochique (192-188 av. J.-C.)

La guerre antiochique, ou guerre romano-séleucide, oppose la République romaine au roi Antiochos III de l’Empire séleucide, dans un contexte marqué par les ambitions territoriales des deux puissances en Méditerranée orientale. Ce conflit s’inscrit dans la continuité des Guerres Macédoniennes et témoigne de la montée en puissance de Rome face aux grandes monarchies hellénistiques.

Contexte et tensions initiales

L’expansion d’Antiochos III

Antiochos III, surnommé « le Grand », règne sur l’Empire séleucide à un moment où celui-ci traverse une période de déclin. Déterminé à restaurer la puissance de son royaume, il lance une série de campagnes militaires qui lui permettent de reconquérir des territoires perdus. Ses succès en Orient incluent la reprise de la Bactriane et de la Parthie, consolidant ainsi son emprise sur les confins orientaux de son empire.

Fort de ces victoires, Antiochos tourne son attention vers l’Asie Mineure et la Thrace, où il espère étendre son influence. Entre 197 et 196 av. J.-C., il s’impose sur de vastes territoires anatoliens, allant jusqu’à contrôler les détroits des Dardanelles, un point stratégique clé pour le commerce et la navigation. Sa domination sur les cités de la région est renforcée par la transformation d’Éphèse en base navale majeure, lui permettant de projeter sa puissance maritime en mer Égée.

Cependant, ces ambitions territoriales placent Antiochos en conflit direct avec d’autres puissances régionales et suscitent des inquiétudes croissantes. Cette expansion marque le début d’un affrontement inévitable avec Rome, déjà influente en Méditerranée orientale après ses victoires sur Carthage et la Macédoine.

La réaction des puissances locales

Les campagnes d’Antiochos perturbent l’équilibre géopolitique de la région. Les cités grecques et les royaumes voisins, en particulier le royaume de Pergame et la cité de Rhodes, voient d’un mauvais œil la montée en puissance du roi séleucide. Pergame, sous le règne d’Eumène II, et Rhodes, soucieuse de préserver ses routes commerciales, s’érigent en défenseurs de l’indépendance régionale contre l’agression séleucide.

Deux cités grecques, Smyrne et Lampsaque, refusent de se soumettre à l’autorité d’Antiochos et cherchent le soutien de Rome. Cette intervention romaine, bien qu’indirecte au départ, prend une tournure décisive lors des Jeux isthmiques de 196 av. J.-C., où Titus Quinctius Flamininus proclame la « liberté des Grecs ». Ce message est une réponse explicite aux ambitions séleucides, affirmant la volonté de Rome de protéger ses alliés en Méditerranée orientale.

La proclamation de Flamininus enflamme les tensions entre Rome et Antiochos, transformant le conflit potentiel en un affrontement idéologique. Les Séleucides défendent leur vision d’un empire centralisé et dominant, tandis que Rome s’autoproclame garante de la liberté des cités grecques.

Hannibal et l’alliance étolienne

La situation se complique davantage en 195 av. J.-C., lorsque Hannibal Barca, le grand général carthaginois, trouve refuge à la cour d’Antiochos. Vaincu lors de la Deuxième Guerre Punique, Hannibal demeure une figure emblématique de la résistance à Rome. Son alliance avec Antiochos renforce la suspicion des Romains, qui voient dans cette collaboration une menace directe à leur sécurité.

Parallèlement, la Ligue étolienne, mécontente des termes de la paix imposée par Rome après les Guerres Macédoniennes, cherche à raviver son influence en formant une coalition anti-romaine. Les Étoliens, frustrés par leur perte de prestige et de territoires, invitent Antiochos à intervenir en Grèce. En promettant un soutien populaire massif, ils convainquent le roi séleucide de débarquer en 192 av. J.-C. à Démétrias, dans le golfe Pagasétique.

Cependant, cette tentative de mobilisation échoue partiellement. L’armée d’Antiochos, bien que compétente, est moins importante que prévu, et les ralliements grecs espérés ne se concrétisent pas. Athènes reste neutre, et la Ligue achéenne, fidèle à Rome, déclare immédiatement la guerre à Antiochos et à ses alliés étoliens. Malgré ces défis, le débarquement d’Antiochos marque le début officiel de la guerre antiochique, un conflit qui transformera durablement l’équilibre des pouvoirs en Méditerranée orientale.

Le déclenchement et la progression du conflit

Débuts prometteurs pour Antiochos

En 192 av. J.-C., Antiochos III répond à l’appel des Étoliens, qui cherchent à rassembler une coalition anti-romaine en Grèce. Convaincu par leurs promesses de ralliements massifs parmi les cités grecques, il débarque à Démétrias avec une armée relativement modeste. Malgré des débuts prometteurs, marqués par la prise de Chalcis et de Démétrias, Antiochos ne parvient pas à mobiliser le soutien attendu.

Athènes conserve une stricte neutralité, tandis que la Ligue achéenne, fidèle alliée de Rome, déclare immédiatement la guerre à Antiochos et aux Étoliens. Cette résistance limite l’influence du roi séleucide en Grèce. En parallèle, Philippe V de Macédoine, qui avait soutenu Rome lors de la guerre précédente, renforce son alliance avec les Romains en fournissant des troupes supplémentaires pour contrer l’avancée d’Antiochos.

En 191 av. J.-C., Rome réagit fermement à cette intrusion. Manius Acilius Glabrio est envoyé à la tête d’une armée romaine renforcée par des contingents macédoniens. Leur objectif est de chasser Antiochos de Grèce avant qu’il ne puisse consolider sa position.

La défaite aux Thermopyles

Face à l’arrivée des forces romaines et macédoniennes, Antiochos décide de se retrancher aux Thermopyles, un passage stratégique déjà célèbre pour la bataille opposant Léonidas aux Perses en 480 av. J.-C. Antiochos espère y tenir tête aux Romains grâce à la position défensive offerte par le terrain.

Cependant, l’armée romaine, bénéficiant de l’expérience et des tactiques supérieures des légions, contourne les positions séleucides à l’aide de guides locaux. La bataille tourne rapidement à l’avantage des Romains, qui infligent une défaite écrasante à l’armée d’Antiochos. Privé de l’appui de ses alliés grecs, Antiochos est contraint d’abandonner la Grèce. Il fuit vers l’Eubée, puis retourne en Asie Mineure pour préparer une nouvelle phase de la guerre.

La défaite des Thermopyles marque un tournant décisif du conflit : elle met un terme aux ambitions séleucides en Grèce et laisse la voie libre aux Romains pour poursuivre leur campagne en Asie.

La guerre navale en Égée

La domination maritime devient un enjeu crucial pour les deux camps. Contrôler les routes maritimes de l’Égée est essentiel pour permettre aux forces romaines de poursuivre Antiochos en Asie Mineure. Dès l’été 191 av. J.-C., les flottes alliées romaine, pergaménienne et rhodienne se mobilisent contre la marine séleucide.

Un premier succès est remporté au cap Corycus, près d’Érythrées, où les forces romano-pergaméniennes infligent une défaite aux Séleucides. Cependant, cette avance est temporairement ralentie par un revers majeur : la flotte rhodienne subit une lourde défaite à Samos, causée par une trahison dans leurs rangs. Cela permet à Antiochos de regrouper ses forces navales et de retarder les progrès de ses ennemis.

Malgré ces revers, la supériorité tactique et le soutien logistique des alliés romains finissent par s’imposer. Les combats se prolongent le long des côtes anatoliennes, mais les Séleucides peinent à maintenir une position dominante. La perte du contrôle maritime affaiblit gravement la capacité d’Antiochos à contrer l’invasion romaine sur son territoire.

Synthèse

Le déclenchement de la guerre antiochique met en lumière la sous-estimation par Antiochos III de l’organisation et de la détermination romaines. Si ses débuts en Grèce sont prometteurs, il est rapidement dépassé par la supériorité stratégique et militaire de Rome. La défaite des Thermopyles et les batailles navales de l’Égée montrent la fragilité de son emprise face à une coalition unie et bien coordonnée. La guerre s’engage désormais sur le territoire asiatique, où Rome cherchera à porter le coup décisif.

La bataille de Magnésie et ses conséquences

La bataille décisive

En 190 av. J.-C., après une série de victoires en Grèce et dans l’Égée, les armées romaines poursuivent Antiochos III sur le territoire asiatique. Dirigées par Lucius Cornelius Scipion et accompagnées de son frère, le célèbre Publius Cornelius Scipion Africanus, les légions traversent l’Hellespont avec l’aide de leurs alliés, notamment le royaume de Pergame. Cette avancée marque la première fois que Rome projette sa puissance militaire en Asie Mineure.

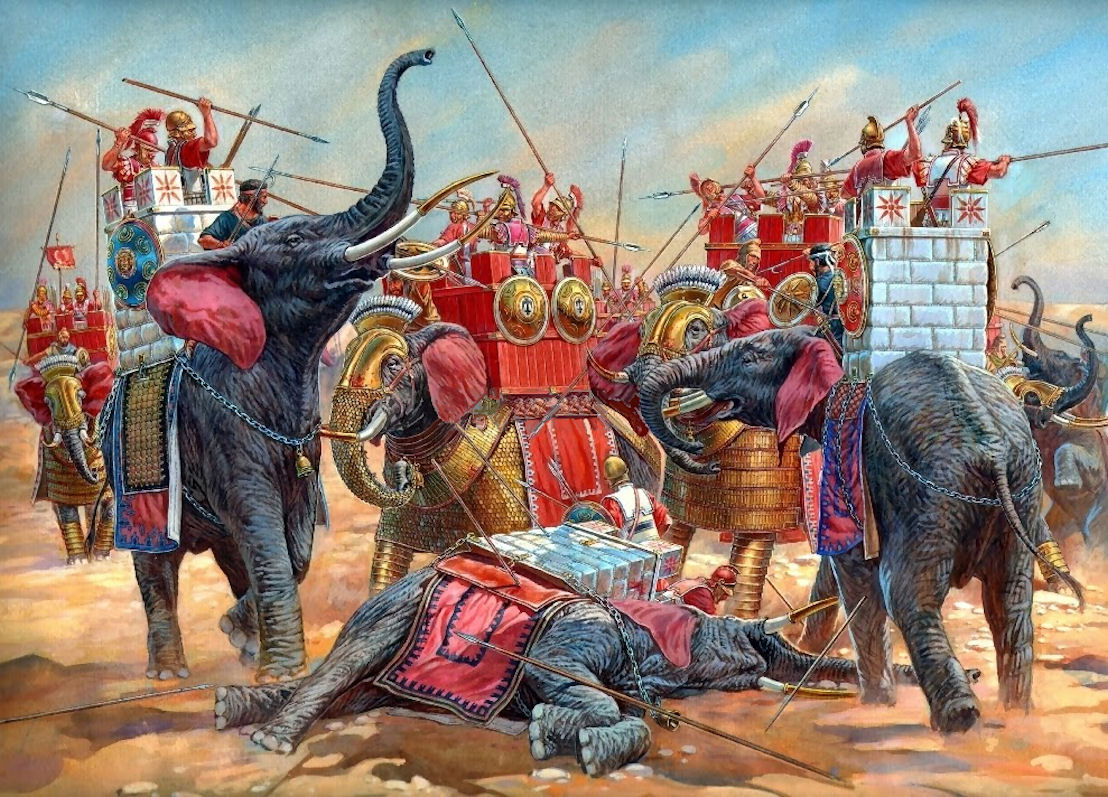

La confrontation décisive a lieu près de Magnésie du Sipyle, une ville stratégique de Lydie. Bien qu’Antiochos dispose d’une armée numériquement supérieure, comprenant des éléphants de guerre et des mercenaires divers, son dispositif manque de cohésion face à la discipline et à l’organisation des légions romaines.

Les forces en présence

- Armée séleucide : environ 70 000 hommes, incluant de redoutables phalangistes, une importante cavalerie, et des unités exotiques telles que des chars à faux et des éléphants de guerre.

- Armée romaine : environ 30 000 hommes, composés de légionnaires, d’auxiliaires macédoniens, et de contingents pergaméniens dirigés par le roi Eumène II.

La bataille

La bataille commence par une offensive séleucide visant à déstabiliser les lignes romaines à l’aide de leurs éléphants. Cependant, la discipline des légionnaires et leur capacité à manœuvrer en unités autonomes permettent de neutraliser cette menace. La cavalerie romaine et pergaménienne attaque ensuite les flancs de l’armée séleucide, semant la confusion parmi les troupes d’Antiochos. Face à une infanterie lourde romaine plus flexible et mieux entraînée, la phalange séleucide s’effondre.

La défaite d’Antiochos est totale. Des milliers de soldats séleucides périssent ou sont capturés, tandis que les pertes romaines sont minimes. Antiochos, incapable de regrouper ses forces, se retire précipitamment vers Sardes.

Le traité d’Apamée

La défaite de Magnésie force Antiochos à demander la paix. Les négociations s’ouvrent à Sardes, mais les termes imposés par Rome sont sévères, reflétant son écrasante victoire. Le traité d’Apamée, signé en 188 av. J.-C., met officiellement fin au conflit et restructure durablement l’équilibre des pouvoirs en Méditerranée orientale.

Clauses principales du traité

Abandon des territoires à l’ouest du mont Taurus : Antiochos doit renoncer à toutes ses possessions en Asie Mineure occidentale, qui sont redistribuées entre les alliés de Rome. Pergame reçoit une grande part de ces territoires, consolidant son rôle de puissance régionale.

Paiement d’une lourde indemnité : Antiochos s’engage à verser 15 000 talents d’argent à Rome, une somme colossale qui affaiblit durablement les finances de l’Empire séleucide.

Remise de 20 otages : Parmi eux figure Hannibal Barca, ennemi historique de Rome. Hannibal, cherchant à échapper à la capture, se suicide peu après.

Reconnaissance de l’indépendance de Pergame et de Rhodes : Ces deux alliés de Rome sont largement récompensés par des gains territoriaux et économiques, renforçant leur position en tant que puissances locales.

Conséquences pour Antiochos

Antiochos III est contraint de recentrer son empire sur ses territoires orientaux, abandonnant toute ambition en Méditerranée occidentale. Son autorité est fragilisée, et l’Empire séleucide entre dans une phase de déclin progressif. La mort d’Antiochos en 187 av. J.-C., lors d’un raid malheureux contre un temple en Perse, symbolise la chute de cette puissance jadis florissante.

Conséquences et héritage

Le déclin des Séleucides

La défaite d’Antiochos III à Magnésie et les conditions humiliantes du traité d’Apamée (188 av. J.-C.) marquent le début du déclin de l’Empire séleucide. Contraint d’abandonner ses possessions en Asie Mineure à l’ouest du mont Taurus, Antiochos perd non seulement un territoire vital mais aussi une part significative de son prestige en tant que roi des Séleucides.

Les séquelles économiques et politiques de la guerre affaiblissent durablement l’empire. Les lourdes indemnités imposées par Rome drainent les ressources séleucides, tandis que la perte d’influence en Anatolie expose la région à des ambitions locales, notamment celles de Pergame et de Rhodes. De plus, la mort d’Antiochos en 187 av. J.-C., lors d’un raid malavisé contre un temple perse, renforce l’instabilité du royaume.

Bien que l’Empire séleucide continue d’exister pendant plusieurs décennies, il est désormais réduit à un statut régional. La montée des Parthes à l’est et des pressions internes affaiblissent davantage la dynastie. La mort d’Antiochos IV Épiphane en 164 av. J.-C. marque un autre tournant, après quoi l’empire séleucide sombre progressivement dans l’insignifiance politique.

La domination romaine en Asie

La guerre antiochique établit définitivement Rome comme la puissance dominante en Méditerranée orientale. Bien que Rome choisisse de ne pas annexer directement l’Asie Mineure après sa victoire, elle redessine l’équilibre régional en renforçant ses alliés fidèles. Pergame et Rhodes, récompensés par de vastes gains territoriaux, deviennent les garants de l’ordre romain dans la région.

Cette politique d’hégémonie indirecte reflète la stratégie pragmatique de Rome à cette époque : s’appuyer sur des royaumes locaux pour sécuriser ses intérêts sans engager de ressources excessives. Pergame, dirigé par Eumène II, devient ainsi un acteur majeur en Anatolie, tandis que Rhodes domine les routes commerciales maritimes.

Rome profite également de cette victoire pour renforcer son autorité morale : en se présentant comme la protectrice des cités grecques contre les ambitions séleucides, elle légitime son rôle de garant de la "liberté des Grecs." Cependant, cette liberté reste conditionnée par la soumission implicite aux intérêts romains.

Une hégémonie contestée

Malgré le triomphe militaire, l’établissement de la domination romaine en Méditerranée orientale ne se fait pas sans tensions. Les cités grecques, bien qu’alliées de Rome, commencent à ressentir les limites de cette "liberté" proclamée. L’intervention romaine dans les affaires locales, souvent perçue comme intrusive, suscite un mécontentement croissant.

Les ambitions de Pergame et de Rhodes, renforcées par leurs gains territoriaux, alimentent également de nouvelles rivalités régionales. Ces tensions affaiblissent l’unité de l’ordre romain en Asie et obligent Rome à surveiller étroitement ses alliés. Pergame, en particulier, devient une puissance expansionniste, attirant l’attention et, parfois, les critiques de Rome elle-même.

Enfin, le ressentiment envers la domination romaine se traduit par des soulèvements sporadiques en Grèce et en Asie Mineure, reflétant le malaise d’une région qui se sent prise dans l’étau d’une puissance étrangère. Ces troubles préfigurent les défis que Rome devra relever pour maintenir son hégémonie, notamment l’intégration progressive de ces territoires en tant que provinces romaines.

La guerre antiochique marque une étape cruciale dans l’expansion romaine. Elle inaugure une nouvelle ère de domination en Méditerranée orientale, où Rome impose son autorité tout en laissant à ses alliés locaux un rôle actif dans la gestion régionale. Cependant, les tensions internes et les résistances locales montrent que l’hégémonie romaine, bien que victorieuse, reste fragile et contestée. Ce conflit illustre ainsi les défis et les limites d’une domination indirecte dans un monde aux équilibres complexes.

Sources antiques :

Polybe, Histoires (Livres XVIII-XXI)

Tite-Live, Histoire romaine (Livres XXXVI-XXXVII)

Appien, Histoire romaine – Livre XI : Les Guerres syriennes

Études modernes :

Will, Édouard, Histoire politique du monde hellénistique (Tome II)

Gruen, Erich S., The Hellenistic World and the Coming of Rome

Grainger, John D., The Roman War of Antiochos the Great

Auteur : Stéphane Jeanneteau

Février 2011